Dorothea Strobach, München, Stefanie Amelung, Heidelberg, Vivien Berger, Hamburg, Christian Gebhardt, Leipzig, Heike Hilgarth, Berlin, Dirk Keiner, Weimar, Heike Lanzinger, Heidenheim, Nelly Möhler, München, Lisa Müller, Chemnitz, Agnes Schoch, Würzburg, und Grit Berger, Bad Berka

I. Präambel

Die ausführliche und korrekte Erfassung der Medikation bei der Aufnahme in das Krankenhaus ist Voraussetzung für eine optimale medizinische Behandlung und von Bedeutung für die Patient*innen- und Arzneimitteltherapiesicherheit [1]. Die häufig unsystematisch stattfindende Arzneimittelanamnese (Aufnahmeverordnung) wird durch die bestmögliche Arzneimittelanamnese (best possible medication history; BPMH) sinnvoll ergänzt mit dem Ziel, auftretende Diskrepanzen zu identifizieren, zu lösen und zu kommunizieren [1]. Dieser Prozess wird als „Medication Reconciliation“ bzw. als der systematische Abgleich der vorstationären/vorbestehenden Medikation mit der stationären Aufnahmeverordnung sowie die Klärung und Lösung etwaiger Abweichungen beschrieben [2].

Die BPMH umfasst die systematische Erhebung der vollständigen Medikation nach einem strukturierten Vorgehen unter Zuhilfenahme mehrerer Quellen. Dies schließt alle aktuell eingenommenen Arzneimittel (Dauer- und Bedarfsmedikation) inklusive Selbstmedikation und Nahrungsergänzungsmittel, ggf. auch kürzlich abgesetzte oder früher eingenommene Arzneimittel und die Erfassung von Allergien und Unverträglichkeiten gegenüber Arzneimitteln mit ein. Im Ergebnis führt die BPMH zu einer Liste, welche möglichst genau und vollständig die aktuelle Vormedikation von Patient*innen abbildet [3].

In der klinischen Praxis ist die Arzneimittelanamnese häufig fehlerhaft und unvollständig [4–9]. So konnten 85 % der Medikationsfehler auf Defizite bei der Erhebung der Arzneimittelanamnese zurückgeführt werden [10]. Diskrepanzen zwischen der vorstationären/vorbestehenden und der stationären Medikation sind nach Studien in 11 bis 59 % der Fälle klinisch relevant [9, 11] und bis zu 40 % der Medikationsfehler aus der Aufnahmemedikation finden sich später in Entlassbriefen wieder [12]. Fehlerhafte Arzneimittelanamnesen sind eine Hauptursache für Verordnungsfehler im Krankenhaus [10, 13].

In den Ländern der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) kann jeder zehnte Krankenhausaufenthalt auf ein arzneimittelbezogenes Ereignis zurückgeführt werden und bei einem Fünftel der stationär behandelten Patient*innen treten während des Krankenhausaufenthalts medikationsbedingte Schädigungen auf [14]. Die BPMH trägt dazu bei, arzneimittelbedingte Krankenhausaufnahmen zu identifizieren [15, 16]. Zudem ist die BPMH ein wichtiger Baustein, um medikationsbedingten Schädigungen im Krankenhaus und nach Entlassung vorzubeugen [12, 17–19].

Der systematische Medikationsabgleich (Medication Reconciliation) wird vom internationalen Institute for Healthcare Improvement als dreistufiger Prozess definiert, der weitestgehend der Empfehlung der WHO High-5s entspricht [20, 21].

- Erstellung einer BPMH inklusive der Arzneimittelnamen, Dosierungen, Applikationsart und -frequenz

- Abgleich der BPMH mit vorhandener Verordnung und Klärung von Diskrepanzen: Arzneimittel und Dosierungen werden auf Angemessenheit von Abweichungen überprüft (z. B. keine unbeabsichtigten Änderungen, Berücksichtigung von neuen Diagnosen, Änderungen von Organfunktionen)

- Kommunikation: Alle Änderungen werden dokumentiert und in Form einer aktuellen Medikationsliste mit Begründung aller Änderungen an die/den Patient*in/Betreuer*in/weiterbehandelnden Ärzt*in übergeben.

Der systematische Medikationsabgleich (Medication Reconciliation) fördert die rationale stationäre Pharmakotherapie und ist ein wichtiger Bestandteil des arzneimittelbezogenen Entlassmanagements. Die BPMH ist als Bestandteil und Basis [22] des Medication-Reconciliation-Prozesses Voraussetzung für ein weitergehendes Medikationsmanagement (z. B. Medikationsanalysen) mit entsprechenden Therapieempfehlungen unter Berücksichtigung von weiteren Patient*innen-Daten (z. B. Diagnosen oder Laborwerte) [23].

In der Literatur wurden als Instrumente für die Verbesserung der Qualität der Arzneimittelanamnese bei stationärer Aufnahme vor allem die Durchführung durch Apotheker*innen, Erstellung von strukturellen Vorgaben und Schulungen bzw. Kombinationen dieser Maßnahmen untersucht. In einer Vielzahl an Studien konnte dabei gezeigt werden, dass die Durchführung durch Apotheker*innen zu einer qualitativ besseren BPMH führte im Vergleich zu anderen Berufsgruppen wie Ärzt*innen und Pflegefachpersonen [24]. Apotheker*innen sind aufgrund ihrer umfassenden Ausbildung und Expertise im Bereich der Arzneimitteltherapie hervorragend qualifiziert, um die Verantwortung für den systematischen Medikationsabgleich (Medication Reconciliation) im Krankenhaus im Rahmen des pharmazeutischen Aufnahmemanagements zu übernehmen, und sie tragen zur Verminderung der Diskrepanzen bei [1].

Das pharmazeutische Aufnahmemanagement kann in drei Teilprozesse unterschieden werden:

- Durchführung einer bestmöglichen Arzneimittelanamnese (BPMH)

- pharmazeutische Medikationsanalyse einschließlich Empfehlungen zur Arzneimitteltherapie

- Vorschlag für die stationäre Medikation

Die pharmazeutische Medikationsanalyse einschließlich Empfehlungen zur Arzneimitteltherapie (Schritt 2) umfasst dabei neben dem Abgleich zur aktuellen Verordnung eine strukturierte Medikationsanalyse (z. B. Prüfung auf Arzneimittelinteraktionen, Dosierungen bei eingeschränkten Organfunktionen und Plausibilität der verordneten Medikamente) und den Vorschlag für die stationäre Medikation unter Berücksichtigung hausinterner Standards [22, 25]. Mit einer Medikationsanalyse werden mögliche Arzneimittelbezogene Probleme (ABP) identifiziert, analysiert und schließlich kommuniziert (vgl. Schritt 3) und dokumentiert mit dem Ziel, die Effektivität und Sicherheit der Arzneimitteltherapie zu erhöhen und die Arzneimittelrisiken zu minimieren [23].

II. Zweckbestimmung/Ziel und Geltungsbereich

Dieser Standard definiert die Tätigkeiten von Apotheker*innen im stationären Aufnahmemanagement und legt Empfehlungen für die Durchführung mit dem Ziel der bestmöglichen Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) fest. Praktisches Ziel ist die zeitnahe Erhebung einer strukturierten Arzneimittelanamnese als Grundlage für die Prüfung und Anordnung der stationären Medikation am Tag der Aufnahme oder an einem prästationären Tag. Eine erste unsystematische Arzneimittelanamnese soll durch eine bestmögliche Arzneimittelanamnese (BPMH) ergänzt werden [26]. Es handelt sich um Empfehlungen, für deren hausinterne Umsetzung lokale Gegebenheiten und Ressourcen sowie eine sinnvolle und gute Implementierung berücksichtigt werden müssen.

Das vollständige pharmazeutische Aufnahmemanagement beinhaltet drei Teilbereiche:

- Durchführung einer BPMH

- pharmazeutische Medikationsanalyse einschließlich Empfehlungen zur Arzneimitteltherapie

- Vorschlag für die stationäre Medikation

Der Standard gilt primär für die stationäre Aufnahme von Patient*innen. Er kann darüber hinaus Anwendung finden in weiteren Settings wie der allgemeinen Notaufnahme, Anästhesieambulanz im Rahmen der prästationären Beurteilung oder anderen Ambulanzen und Tageskliniken.

Dieser Standard überlappt mit dem ADKA-Standard „Stationäres Medikationsmanagement“ hinsichtlich der pharmazeutischen Beurteilung (Medikationsanalyse) der Medikation zu ABP bzw. der Empfehlungen zur Lösung von ABP. Der Standard „Aufnahmemanagement“ beschränkt sich hierbei auf die Beurteilung der Aufnahmemedikation, an die sich Tätigkeiten des stationären Medikationsmanagements anschließen können.

III. Methoden

Der Standard wurde unter Berücksichtigung internationaler Empfehlungen der WHO [3, 21], der International Federation of Pharmacists (FIP) [27], Empfehlungen aus anderen Ländern [26, 28–36] und einer aktuellen Literaturrecherche erarbeitet. Aufgrund der extrem umfangreichen Literatur zum Thema werden schwerpunktmäßig Übersichtsarbeiten und exemplarische Studien berücksichtigt.

Die Erstellung des Standards orientiert sich an den Vorgaben der Arbeitsgemeinschaft wissenschaftlich-medizinischer Fachgesellschaften (AWMF) für die Evidenzstufe S2k (konsensbasiert) [37]. Empfehlungen werden entsprechend den Vorgaben der AWMF wie folgt klassifiziert:

- soll: starke Empfehlung

- sollte: Empfehlung

- kann: Empfehlung offen

Die Konsensfindung erfolgte im Delphi-Verfahren und wurde nach AWMF-Empfehlungen wie folgt definiert (Zustimmung [in Prozent]):

- Starker Konsens: > 95

- Konsens: > 75–95

- Mehrheitliche Zustimmung: 50–75

- Kein Konsens: < 50

Das dreistufige Vorgehen zur Erstellung des Standards ist in Abb. 1 dargestellt (siehe Online-Anlagen).

IV. Beteiligte Expert*innen

Dr. Stefanie Amelung, Heidelberg, Dr. Grit Berger, Bad Berka, Vivien Berger, Hamburg, Christian Gebhardt, Leipzig, Dr. Heike Hilgarth, Berlin, Dr. Dirk Keiner, Weimar, Heike Lanzinger, Heidenheim, Nelly Möhler, München, Lisa Müller, Chemnitz, Agnes Schoch, Würzburg, Dr. Dorothea Strobach, München

V. Regulatorische Anforderungen

Nach § 630f des Patientenrechtegesetzes besteht die Pflicht zur Dokumentation aller aus fachlicher Sicht für die derzeitige und künftige Behandlung wesentlichen Maßnahmen und deren Ergebnisse [38]. Dazu zählt auch die aktuelle und vollständige Medikation von Patient*innen.

Laut Beschluss des gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) 2018 werden im Qualitätsbericht der Krankenhäuser Maßnahmen zur AMTS abgefragt, darunter die Verwendung standardisierter Bögen für die Arzneimittelanamnese und die elektronische Unterstützung (z. B. durch Einlesen von Medikationsplänen, Eingabemaske für Arzneimittel) [39].

Der Umgang mit Arzneimitteln wird als Qualitätsindikator des G-BA im Zusammenhang mit verschiedenen medizinischen Prozeduren angegeben, so z. B. inwiefern die Vormedikation bei Herzinsuffizienz bekannt ist oder Patient*innen vor elektiven Prozeduren über ein Absetzen/Umstellen der Medikation informiert wurden [39].

Die Handlungsempfehlung „Arzneimitteltherapiesicherheit im Krankenhaus“ 2022 des Deutschen Aktionsbündnisses Patientensicherheit fordert eine zeitnahe, strukturierte und dokumentierte Arzneimittelanamnese und Umstellung auf die Hausliste durch Ärzt*innen, Apotheker*innen oder entsprechend geschultes Personal und Medication Reconciliation als strukturierten Abgleich der Vormedikation mit der stationär angeordneten [40].

Die European Association of Hospital Pharmacists (EAHP) fordert im Statement 4.4 die Erfassung, Eintragung in das Verordnungssystem und Prüfung der Vormedikation von Patient*innen durch Apotheker*innen [41].

Die strukturierte Erfassung der Vormedikation ist relevant für eine lückenlose stationäre Weiterführung der ambulanten Medikation und dient gleichzeitig als Voraussetzung für die Erstellung eines korrekten Bundeseinheitlichen Medikationsplans (BMP) im Rahmen des Entlassmanagements. Seit Oktober 2016 haben Versicherte der gesetzlichen Krankenkassen im ambulanten Bereich laut § 31a SGB V Anspruch auf einen BMP, wenn sie mindestens drei systemisch verordnete Arzneimittel dauerhaft einnehmen. Ebenso gilt dies bei Entlassung aus dem Krankenhaus [42]. Rechtlich verantwortlich für das Vorliegen der vollständigen Arzneimittelanamnese ist die/der behandelnde Ärzt*in. Apotheker*innen und Pflegefachpersonen des Klinikums können hier unterstützen (Delegation ärztlicher Tätigkeit) [43, 44]. Apotheker*innen sind nach § 14 Apothekengesetz und §§ 20 und 27 Apothekenbetriebsordnung verpflichtet, Patient*innen, Ärzt*innen und Pflegefachpersonen im Hinblick auf eine sichere, zweckmäßige und wirtschaftliche Arzneimitteltherapie und sachgerechte Anwendung der Arzneimittel zu informieren und zu beraten.

VI. Zuständigkeiten

VI.1: Erhebung der bestmöglichen Arzneimittelanamnese (BPMH)

VI.1.1: Beteiligte an der BPMH (Tab. 1)

Tab. 1. Beteiligte an der bestmöglichen Arzneimittelanamnese (BPMH)

|

E Nr. |

Empfehlung |

Konsens |

|

E1 |

Die best possible medication history (BPMH) soll in enger interprofessioneller Abstimmung von Apotheker*innen, ärztlichem und pflegerischem Personal durchgeführt werden. |

Konsens (91 %) |

|

E2 |

Die BPMH soll von Apotheker*innen durchgeführt werden. |

Starker Konsens (96 %) |

|

E3 |

Ist die Durchführung durch Apotheker*innen nicht möglich, sollten diese in möglichst viele Teilschritte des Prozesses eingebunden werden. |

Starker Konsens (100 %) |

|

E4 |

Die BPMH kann unter Beteiligung von anderem pharmazeutischen Personal (Pharmazeut*innen im Praktikum [PhiP], PTA) unter der Verantwortung von Apotheker*innen durchgeführt werden. |

Starker Konsens (96 %) |

|

E5 |

Ist die Durchführung durch Apotheker*innen nicht möglich, soll das medizinische Personal des Krankenhauses mit Standards zur Durchführung einer BPMH durch die Apotheke unterstützt werden. |

Konsens (91 %) |

E1: Die best possible medication history (BPMH) soll in enger interprofessioneller Abstimmung von Apotheker*innen, ärztlichem und pflegerischem Personal durchgeführt werden.

Verantwortlich für das Vorliegen der vollständigen Arzneimittelanamnese sind Ärzt*innen. Da die bestmögliche Arzneimittelanamnese (BPMH) aufwendiger und umfassender ist als die herkömmlich durchgeführte Medikationsanamnese, können weitere Berufsgruppen einbezogen werden. Im Rahmen der Delegation ärztlicher Tätigkeit können Apotheker*innen, Pflegefachpersonen und weiteres Personal des Klinikums eingebunden werden [43, 44].

Am Prozess beteiligte Berufsgruppen können sein:

- Ärztliches Personal

- Apotheker*innen

- Pflegefachpersonen

- Ggf. weiteres Personal, z. B. Pharmazeutisch-Technische Assistent*innen (PTA), Pharmazeut*innen im Praktikum (PhiP), Medizinstudierende im Praktischen Jahr, Physician Assistants

Weitere am Prozess beteiligte Personen:

- Patient*innen bzw. Angehörige

- Für Rückfragen Hausärzt*innen, Fachärzt*innen, Pflegeeinrichtungen, öffentliche Apotheke

Die Patient*innen bzw. deren Angehörige sind die einzigen konstanten Teilnehmer*innen im Medikationsprozess mit seinen Schnittstellen zwischen ambulanter und stationärer Versorgung. Dem Patient*innengespräch fällt deshalb eine besondere Bedeutung zu, auf die in Abschnitt VI.1 und VI.1.2 näher eingegangen wird.

E2: Die BPMH soll von Apotheker*innen durchgeführt werden.

E3: Ist die Durchführung durch die Apotheker*innen nicht möglich, sollten diese in möglichst viele Teilschritte des Prozesses eingebunden werden.

Umfangreiche Studien zeigen, dass die Arzneimittelanamnese unter Einbezug von pharmazeutischem Personal vollständiger und korrekter ist gegenüber der Durchführung durch Pflegefachpersonen, Ärzt*innen oder andere Standardvorgehen [15, 45–61]. Dies wurde für diverse medizinische Fachrichtungen (z. B. Chirurgie, Innere, Psychiatrie, Pädiatrie) als auch unterschiedliche Settings (z. B. Normalstation, Notaufnahme, elektive und nichtelektive Patient*innen) gezeigt.

Die Arzneimittelanamnese durch Apotheker*innen weist eine Reihe weiterer Vorteile auf, dazu zählen u. a.:

- Zeitersparnis für ärztliches und pflegerisches Personal [62]

- Kosteneffektivität durch die Verhinderung von ABP [46, 63]

- Identifizierung von Nebenwirkungen als Aufnahmeursache [15]

- Reduktion des Auftretens [64] und der Schwere von vermeidbaren Nebenwirkungen im stationären Aufenthalt [17]

- Reduktion der stationären Aufenthaltsdauer [65]

- Verhinderung von ABP in der Entlassmedikation [18]

- Verhinderung der Übernahme von Fehlern aus der Aufnahmemedikation in den Entlassbrief [12, 19]

Durch Apotheker*innen festgestellte Diskrepanzen in der Aufnahmemedikation waren in 21 bis 42 % klinisch relevant, einige wurden als schwerwiegend oder lebensbedrohlich eingestuft [5, 66]. Untersuchungen zum möglichen Einfluss auf die Mortalität zeigten widersprüchliche Ergebnisse ohne Effekt [67] bzw. mit einer verminderten Mortalität im stationären Aufenthalt [65].

Die Erfahrung von Apotheker*innen hatte nach einer Studie keinen Einfluss auf die Qualität der BPMH [68].

E4: Die BPMH kann unter Beteiligung von anderem pharmazeutischen Personal (Pharmazeut*innen im Praktikum [PhiP], PTA) unter der Verantwortung von Apotheker*innen durchgeführt werden.

Die Arzneimittelanamnese kann durch weiteres pharmazeutisches Personal sinnvoll unterstützt werden. Je nach örtlichen Gegebenheiten kann dies einzelne Schritte der BPMH betreffen, wie z. B. das Sammeln von Quellen, Einholen weiterer Informationen, Patient*innenbefragung, Dokumentation etc., oder den gesamten Prozess exklusive der Medikationsanalyse und pharmazeutischen Freigabeprüfung.

Insbesondere PhiP können erfolgreich zur Erhebung der BPMH geschult und unter Aufsicht von Apotheker*innen in der Praxis eingesetzt werden [69–71]. Die Arzneimittelanamnese mit Pharmaziestudierenden ist durchführbar und effektiv [72–76]. Im Vergleich zur Durchführung durch Pflegefachpersonen war die Arzneimittelanamnese durch geschulte Pharmaziestudierende korrekter und enthielt weniger schwere Fehler [77].

Auch PTA können erfolgreich in die BPMH bei stationärer Aufnahme eingebunden werden [78, 79]. Die Qualität der Arzneimittelanamnese in der Notaufnahme durch PTA oder Apotheker*innen war vergleichbar [49]. Zwei Reviews zeigen die Qualität, den Nutzen und das ökonomische Potenzial, wenn PTA unter Aufsicht von Apotheker*innen in die BPMH eingebunden sind [76, 80].

E5: Ist die Durchführung durch Apotheker*innen nicht möglich, soll das medizinische Personal des Krankenhauses mit Standards zur Durchführung einer BPMH durch die Apotheke unterstützt werden.

Diese Standards können z. B. den strukturierten Fragebogen und weitere Dokumente umfassen (siehe auch nachfolgende Empfehlungen zur Durchführung und Anlagen).

VI.1.2: Erforderliche Kenntnisse und Fähigkeiten für die Erhebung der bestmöglichen Arzneimittelanamnese (BPMH) (Tab. 2)

Tab. 2. Erforderliche Kenntnisse und Fähigkeiten für die Erhebung der bestmöglichen Arzneimittelanamnese (BPMH)

|

E Nr. |

Empfehlung |

Konsens |

|

E6 |

Für die Erhebung der BPMH soll geschultes Personal eingesetzt werden, das den strukturierten Prozess kennt und durchführen kann. |

Starker Konsens (100 %) |

|

E7 |

Das Personal zur Erhebung der BPMH soll über die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen. |

Starker Konsens (100 %) |

|

E8 |

Das Personal zur Erhebung der BPMH soll gewissenhaft, verantwortungsbewusst und verantwortlich handeln. |

Starker Konsens (96 %) |

E6: Für die Erhebung der BPMH soll geschultes Personal eingesetzt werden, das den strukturierten Prozess kennt und durchführen kann.

Das Personal zur Erhebung der BPMH soll einen medizinischen Hintergrund haben, ausreichend geschult sein zum strukturierten Prozess der Erhebung und ausreichend Zeit und Ressourcen (vgl. VII.7: Implementierung, E27–30) für die Aufgabe erhalten [26, 81].

Das geeignete Vorgehen ist dabei krankenhausintern festzulegen und zu prüfen. Krankenhausweite Schulungen zur strukturierten BPMH im Rahmen eines Multi-Komponentenmodells zur Reduktion von Diskrepanzen der Medikation zeigten in einer Multicenter-Studie moderate Effekte auf die Qualität der Erhebung [82]. Die Einführung freiwilliger Schulungen für Pflegefachpersonen und einer Checkliste verbesserte das Ergebnis einer korrekten Medikationserfassung bei stationärer Aufnahme nicht oder nur gering [83, 84]. In der Literatur liegen Implementierungshilfen für die Schulung und Beurteilung der Durchführung der BPMH durch Student*innen und Apotheker*innen vor [85].

E7: Das Personal zur Erhebung der BPMH soll über die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen.

Für die Erhebung der BPMH sind Kenntnisse erforderlich über [26, 32, 45, 81]:

- Namen und Darreichungsformen von Arzneimitteln und Wirkstoffen

- Übliche Dosierungen, Einnahmemodalitäten, Indikationen

- Informationsquellen für die BPMH, die über das Patient*innengespräch hinausgehen

- Typische Fehler und Ungenauigkeiten in der Arzneimittelanamnese (z. B. Sound-alike- und Look-alike-Arzneimittel, falsche Dosisangaben, fehlende Stärken, verschiedene Applikationsformen wie z. B. schnell freisetzende und Retard-Formen, Pulverinhalatoren und Dosieraerosole)

- Kenntnis über die Bedeutung und Problematik von Lieferdefekten und daraus folgenden Umstellungen

- Gezieltes Erfragen von häufig nicht genannten Präparaten (z. B. Selbstmedikation, Nahrungsergänzungsmittel, besondere Darreichungsformen wie z. B. Augentropfen, Inhalatoren, wöchentlich/monatlich applizierte Arzneimittel)

Zudem sind folgende Fähigkeiten erforderlich [26, 32, 45, 81]:

- Gute Gesprächsführung, zugewandtes Auftreten

- Gute Kommunikationsfähigkeit mit Patient*innen und anderen Beteiligten (z. B. Angehörigen, Hausärzt*innen, Pflegeeinrichtungen) einschließlich einer angepassten Sprache an den medizinischen und sonstigen Bildungsgrad

- Einschätzung von Barrieren für die Erfassung (medizinischer Zustand, Sprache, Kultur)

- Einschätzung der Verlässlichkeit und Vollständigkeit der erhobenen Angaben (VII.1: Bestmögliche Arzneimittelanamnese (BPMH), E16)

- Einschätzung der Adhärenz von Patient*innen

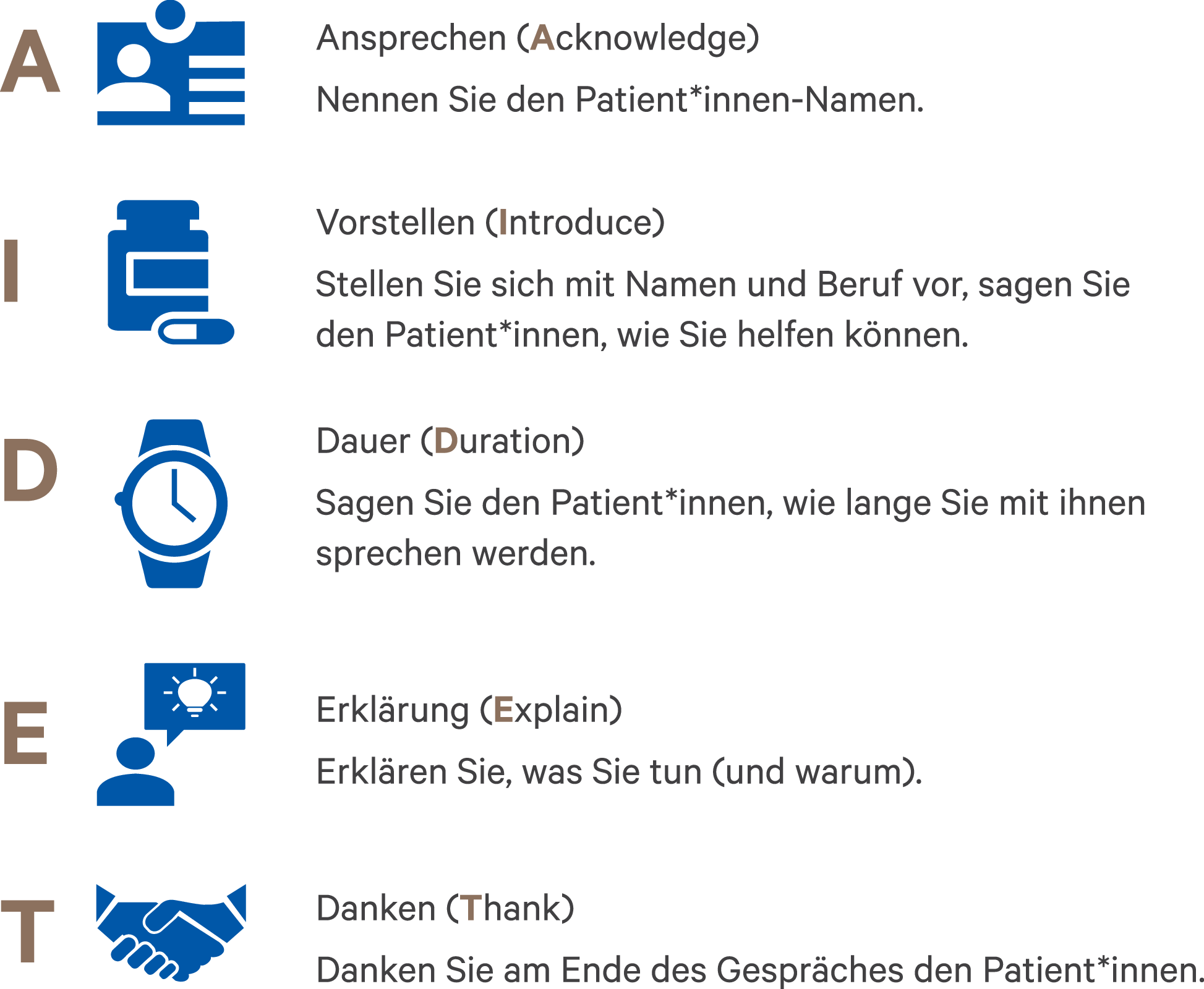

Zur guten Gesprächsführung gehört die Vorstellung des Fragenden, Angabe des Gesprächszieles und eine abschließende Verabschiedung [86] (Anlage 4).

Patient*innen mit Sprachbarrieren haben medizinisch schlechtere Outcomes in der Diagnostik und Behandlung [87, 88]. Sprachbarrieren stellen auch einen wichtigen Faktor für die Erfassung der BPMH dar [87]. Dies betrifft einerseits die Sprachfähigkeiten in der deutschen Muttersprache. Etwa 12 % der Erwachsenen in Deutschland gelten als gering literalisiert und können nur einfache Sprache verstehen [89]. Dazu kommen Patient*innen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Nach dem Mikrozensus 2022 sprechen 27 % der 20 Millionen Menschen mit Einwanderungsgeschichte in Deutschland zu Hause nicht Deutsch, weitere Gruppen wie Asylbewerber sind zusätzlich zu berücksichtigen. Zu beachten sind außerdem kulturelle Verständnisunterschiede im Umgang mit Krankheiten [11, 88, 89]. Übersetzungsprogramme sind oft fehleranfällig im medizinischen Kontext und Begleitpersonen als Dolmetscher*innen sind persönlich involviert und die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben nicht überprüfbar [88, 89].

Weiterhin ist die Auskunftsfähigkeit der Patient*innen aufgrund von kognitiven Einschränkungen generell (z. B. Demenzerkrankung) und aufgrund der akuten medizinischen Situation (z. B. Delir, Zustand nach epileptischem Anfall) zu berücksichtigen.

E8: Das Personal zur Erhebung der BPMH soll gewissenhaft, verantwortungsbewusst und verantwortlich handeln.

Die Erfassung der BPMH muss gewissenhaft und verantwortungsbewusst erfolgen, da Fehler in der Aufnahmemedikation zu den häufigsten Ursachen von Medikationsfehlern bei den stationären Verordnungen gehören [13], gravierende klinische Folgen haben [9, 11, 15, 16] und sich bis in den Entlassbrief und damit die weitere ambulante Behandlung ziehen können [12, 19]. Aus den gleichen Gründen ist die Übernahme der Verantwortung durch den Durchführenden (verantwortliche Person) entscheidend.

VI.2: Medikationsanalyse einschließlich Empfehlungen zur Arzneimitteltherapie

Die Medikationsanalyse ist eine Aufgabe von Apotheker*innen als strukturierte Analyse der aktuellen Gesamtmedikation von Patient*innen [23, 90, 91]. Bei einer Medikationsanalyse führen Apotheker*innen eine strukturierte Prüfung der aktuellen Gesamtmedikation (verschreibungspflichtig, freiverkäuflich, Selbstmedikation) durch und bewerten, ob ABP vorliegen [23]. Je nach Einbindung der Apotheker*innen in das Aufnahmemanagement (mit und ohne Patient*innengespräch) und Zugriff auf vorhandene medizinische Daten (Diagnosen, Laborwerte) kann eine unterschiedlich tiefe Püfung stattfinden [23].

Apotheker*innen sind qualifiziert zur Medikationsanalyse und zur Erkennung von arzneimittelbezogenen Problemen. Die Wirksamkeit hinsichtlich der AMTS, klinischen Relevanz und des ökonomischen Benefits ist in diversen Studien gezeigt [92–95].

VI.3: Vorschlag für die stationäre Medikation

Der Vorschlag für die stationäre Medikation muss medizinische, organisatorische und ökonomische Aspekte berücksichtigen. Medizinisch ist zu klären, welche Arzneimittel aus der Vormedikation der Patient*innen weitergeführt und welche pausiert, abgesetzt oder umgestellt werden sollen. Apotheker*innen können Stationsärzt*innen auf Basis der BPMH und Medikationsanalyse (VI.2: Medikationsanalyse einschließlich Empfehlungen zur Arzneimitteltherapie) klinisch relevante Hinweise dazu geben.

Organisatorisch und ökonomisch ist die Arzneimittelliste zu berücksichtigen. Im Krankenhaus wird gesetzlich vorgeschrieben eine Arzneimittelliste durch die Arzneimittelkommission festgelegt, in der die für die Patient*innenversorgung notwendigen Arzneimittel aufgelistet sind (Apothekengesetz, ApoBetrO). Aus ökonomischen und organisatorischen Gründen ist dort nur ein Teil der auf dem Markt befindlichen Präparate gelistet. Apotheker*innen verfügen über das notwendige Detailwissen, um Vorschläge zur Umstellung auf die Arzneimittelliste des Krankenhauses zu erstellen. Die Umstellung auf die gelisteten Präparate soll nach einem sinnvollen Algorithmus erfolgen, da sie sonst fehlerbehaftet ist [95–99].

VII. Ablauf des pharmazeutischen Aufnahmemanagements (Tab. 3)

Tab. 3. Ablauf des pharmazeutischen Aufnahmemanagements

|

E Nr. |

Empfehlung |

Konsens |

|

E9 |

Der systematische Medikationsabgleich im Aufnahmemanagement soll durch ein dreistufiges strukturiertes Vorgehen erfolgen: BPMH, pharmazeutische Medikationsanalyse und Vorschlag für die stationäre Medikation. |

Starker Konsens (100 %) |

|

E10 |

Die BPMH soll Basis und Voraussetzung für das weitere Aufnahmemanagement sein. |

Starker Konsens (100 %) |

E9: Der systematische Medikationsabgleich soll durch ein dreistufiges strukturiertes Vorgehen erfolgen: BPMH, pharmazeutische Medikationsanalyse und Vorschlag für die stationäre Medikation.

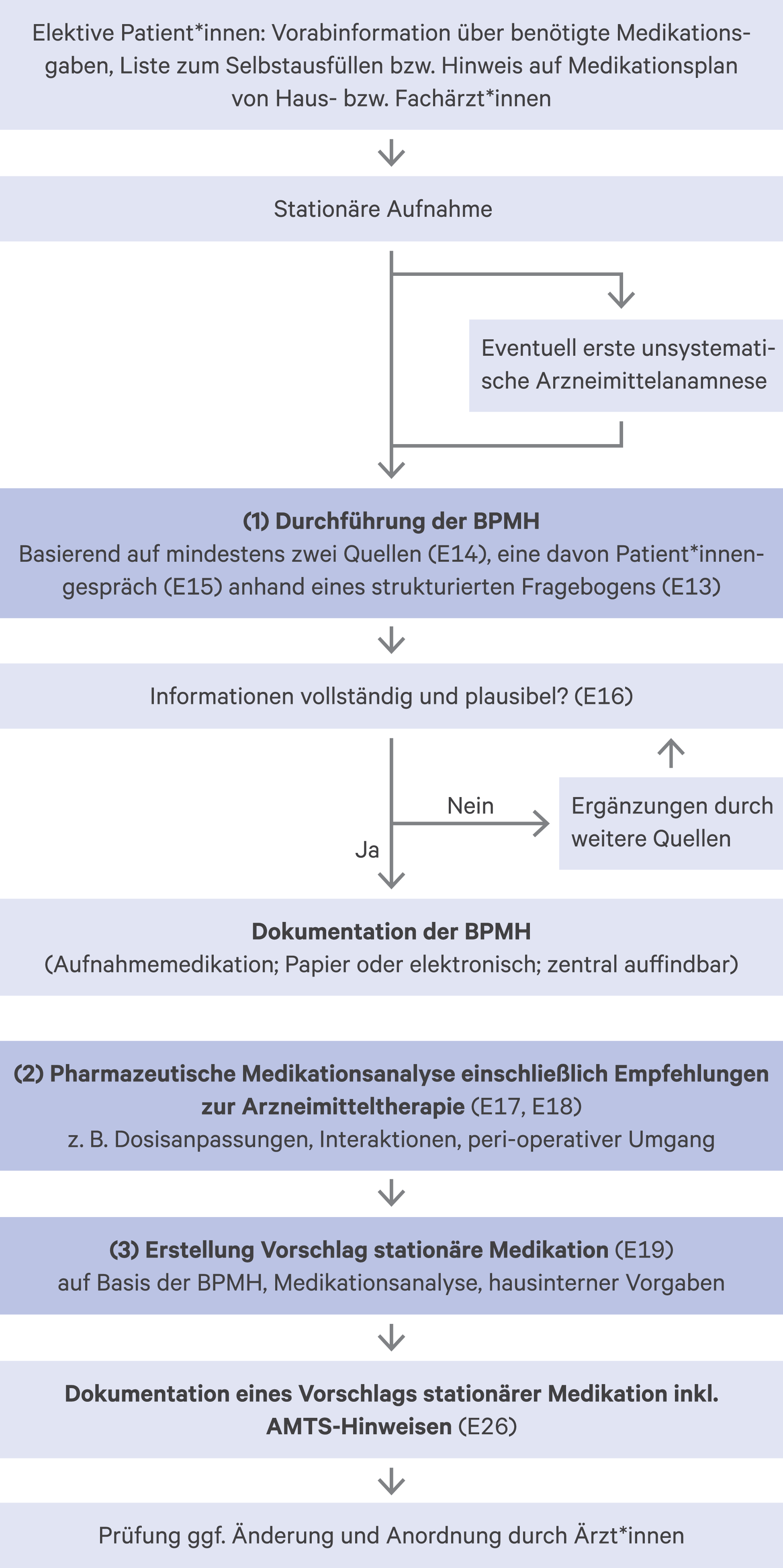

Der systematische Medikationsabgleich im Aufnahmemanagement ist durch einen dreistufigen Prozess gekennzeichnet, der idealerweise in der richtigen Reihenfolge und vollständig stattfindet (Anlage 1):

- Durchführung einer bestmöglichen Arzneimittelanamnese (BPMH)

- pharmazeutische Medikationsanalyse einschließlich Empfehlungen zur Arzneimitteltherapie

- Vorschlag für die stationäre Medikation

Wird weiteres pharmazeutisches Personal in die Aufgabe einbezogen, bleiben die Medikationsanalyse und abschließende Freigabe des Gesamtprozesses in der Verantwortung von Apotheker*innen.

E10: Die BPMH soll Basis und Voraussetzung für das weitere Aufnahmemanagement sein.

Die BPMH kann u. a. folgende Medikationsfehler verhindern [3, 22, 25]:

- Fehlende Weiterführung klinisch wichtiger Hausmedikation im Krankenhaus

- Verwechslung von Arzneimitteln

- Falsche Dosis, Applikationsform oder Applikationszeitpunkt

- Doppelverordnungen

- Potenzielle Wechselwirkungen zwischen nicht vollständig bekannter Hausmedikation, weiterer Eigenmedikation des Patienten und in der Klinik angeordneten Präparaten

- Fehlinterpretationen von aufgrund der Medikation veränderten Labordaten

Zu weiteren Aspekten siehe Präambel.

VII.1: Bestmögliche Arzneimittelanamnese (BPMH) (Tab. 4)

Tab. 4. Bestmögliche Arzneimittelanamnese (BPMH)

|

E Nr. |

Empfehlung |

Konsens |

|

E11 |

Ein Abgleich der Vormedikation mit der stationären Medikation soll innerhalb von 24 h stattfinden. |

Konsens (88 %) |

|

E12 |

Eine erste unsystematische Arzneimittelanamnese soll durch eine systematische BPMH ergänzt werden. |

Konsens (92 %) |

|

E13 |

Für die BPMH soll ein strukturierter Fragebogen verwendet werden. |

Starker Konsens (100 %) |

|

E14 |

Die Befragung der Patient*innen (alternativ und bei Zustimmung der Patient*innen der Angehörigen oder ggf. gesetzlichen Vertreter*innen) soll, sofern durchführbar, fester Bestandteil des Vorgehens sein. |

Starker Konsens (96 %) |

|

E15 |

Für die BPMH sollen mindestens zwei Quellen herangezogen werden. |

Starker Konsens (100 %) |

|

E16 |

Die Vollständigkeit und Plausibilität der erfassten Informationen sollen durch den/die verantwortlichen Apotheker*innen beurteilt werden, ggf. soll entschieden werden, ob weitere Informationen recherchiert werden müssen. |

Starker Konsens (96 %) |

E11: Ein Abgleich der Vormedikation mit der stationären Medikation soll innerhalb von 24 h stattfinden.

Ein Abgleich der stationären Medikation mit der Vormedikation soll innerhalb von 24 h nach Aufnahme erfolgen. Ist dies nicht möglich, soll ein Abgleich auch nach 24 h so schnell wie möglich erfolgen [3, 81].

Idealerweise erfolgt die BPMH, bevor die Medikation im Krankenhaus erstmals verordnet wird [26].

Die Durchführung einer BPMH kann auch vor der geplanten stationären Aufnahme stattfinden. Die BPMH vor der stationären Aufnahme war in einer Kohorte elektiver chirurgischer Patient*innen am wenigsten fehleranfällig gegenüber der Durchführung nach Aufnahme [100]. Eine telefonische Befragung der Patient*innen vor der stationären Aufnahme führte zu einer vollständigen Erfassung der Vormedikation in den meisten Fällen und stellt eine zeiteffektive Methode dar [72].

Zum Einfluss des Aufnahmezeitpunkts ins Krankenhaus auf die Qualität der BPMH liegen unterschiedliche Ergebnisse vor. Studien fanden keinen Einfluss [9, 11] bzw. mehr Fehler bei einer Aufnahme zum Schichtwechsel [101].

E12: Eine erste unsystematische Arzneimittelanamnese soll durch eine systematische BPMH ergänzt werden.

Die erste, unsystematische Arzneimittelanamnese wird häufig schnell und nur anhand einer Quelle erstellt. Sie enthält häufig unvollständige und widersprüchliche Angaben. Es kommen Parallelerfassungen durch ärztliches und pflegerisches Personal vor, die nicht übereinstimmen. Fehlende oder falsche Informationen können zu Medikationsfehlern führen [26, 81]. Im Unterschied dazu wird die BPMH nach einem systematischen Vorgehen unter Bezug auf mindestens zwei Quellen, mit Einbezug der/des Patient*in bzw. Angehöriger und einer möglichst vollständigen Klärung aller Aspekte der Arzneimitteltherapie der/des Patient*in erstellt [26, 81] (Anlage 2).

E13: Für die BPMH soll ein strukturierter Fragebogen verwendet werden.

Die Verwendung eines strukturierten Fragebogens erzielte bessere Ergebnisse als ein anderes Standardvorgehen [102–104]. Strukturierte Erfassungsbögen der BPMH wurden von verschiedenen Autor*innen entwickelt, in Delphi-Verfahren validiert und in verschiedene Sprachen übersetzt [103, 105, 106]. Strukturierte Erfassungsbögen sind ebenfalls wichtig, um die Selbstmedikation der Patient*innen adäquat zu erfassen [87].

Was wird erfasst?

In der strukturierten Befragung werden alle Medikamente und Präparate des/der Patient*in erfasst:

- Verschreibungspflichtige Arzneimittel von Haus- und Fachärzt*innen

- Selbstmedikation inklusive pflanzlicher und anderer alternativer Präparate, Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine, Mineralstoffe

- Fest angesetzte und bei Bedarf eingenommene Arzneimittel und andere Präparate

- Kürzlich abgesetzte und pausierte Arzneimittel

- Unverträglichkeiten und Allergien gegenüber Arzneimitteln

Die Arzneimittel und Präparate werden mit folgenden Angaben erfasst:

- Präparatename, Wirkstoff

- Stärke/Dosis

- Darreichungsform

- Einnahmezeiten

- ggf. Indikation und Startdatum (z. B. bei Arzneimitteln, die vor einer Prozedur aufdosiert werden müssen) bzw. Datum des Absetzens/Pausierens (z. B. bei perioperativ abzusetzenden Arzneimitteln)

- ggf. Adhärenz (Dokumentation der von der Verordnung abweichenden Anwendung des Arzneimittels)

Weiterhin können Teil der Befragung sein:

- Alkohol- und Nikotinkonsum

- Konsum von Cannabis und anderen Drogen

- Angaben zu Größe und Gewicht

- Probleme in der Anwendung von Arzneimitteln (z. B. Schwierigkeiten mit Inhalatoren, Insulinpens, Augentropfen, transdermalen therapeutischen Systemen)

Es wird empfohlen, im strukturierten Fragebogen verschiedene Stichworte zu hinterlegen, die bei der Befragung zu verwenden sind. Beispiele sind:

- Bedarfs- und Selbstmedikation: gezielte Frage nach Schmerzmitteln, Schlafmitteln, Abführmitteln

- Erweiterte Selbstmedikation: gezielte Frage nach Vitaminen, Mineralstoffen, pflanzlichen Präparaten wie Johanniskraut, Baldrian

- besondere Darreichungsformen: gezielte Frage nach Augentropfen, Inhalatoren, Spritzen, Salben, Cremes, Pflastern

- Hormonpräparate: gezielte Frage nach (oralen) Kontrazeptiva und Hormonpräparaten zur Behandlung von Wechseljahresbeschwerden

Grundsätzlich besteht Anspruch auf Versorgung mit allen medizinisch notwendigen Maßnahmen im Krankenhaus, dazu zählen auch Arzneimittel. Sollte der/die Patient*in jedoch auf der Einnahme seiner/ihrer mitgebrachten Arzneimittel bestehen, ist dies zu vermerken, um die Einnahme grundsätzlich transparent für ärztliches und pflegerisches Personal festzuhalten und Doppelmedikationen zu vermeiden.

Fragebögen können papierbasiert oder elektronisch verwendet und patient*innenbezogen gespeichert/archiviert werden (Anlage 3, 4 und 6).

E14: Die Befragung der Patient*innen (alternativ und bei Zustimmung der Patient*innen der Angehörigen oder ggf. gesetzlicher Vertreter*innen) soll, sofern durchführbar, fester Bestandteil des Vorgehens sein.

Patient*innen sind die einzigen konstanten Teilnehmer*innen im Medikationsprozess bzw. der Arzneimitteltherapie an den Schnittstellen ambulant – stationär und im Krankenhaus. Informationen zur derzeitigen Medikation, vor allem anwendungsbezogene, sind oft erst im Gespräch mit Patient*innen und/oder Angehörigen zu eruieren. Das Patient*innengespräch ist erforderlich, um die aktuelle Medikation zu erfahren [59] und die Adhärenz der Patient*innen zu dokumentieren [107]. Voraussetzungen sind eine ausreichende Möglichkeit der Verständigung und gute Interviewtechniken des Befragenden (VI.1: Erhebung der bestmöglichen Arzneimittelanamnese [BPMH]).

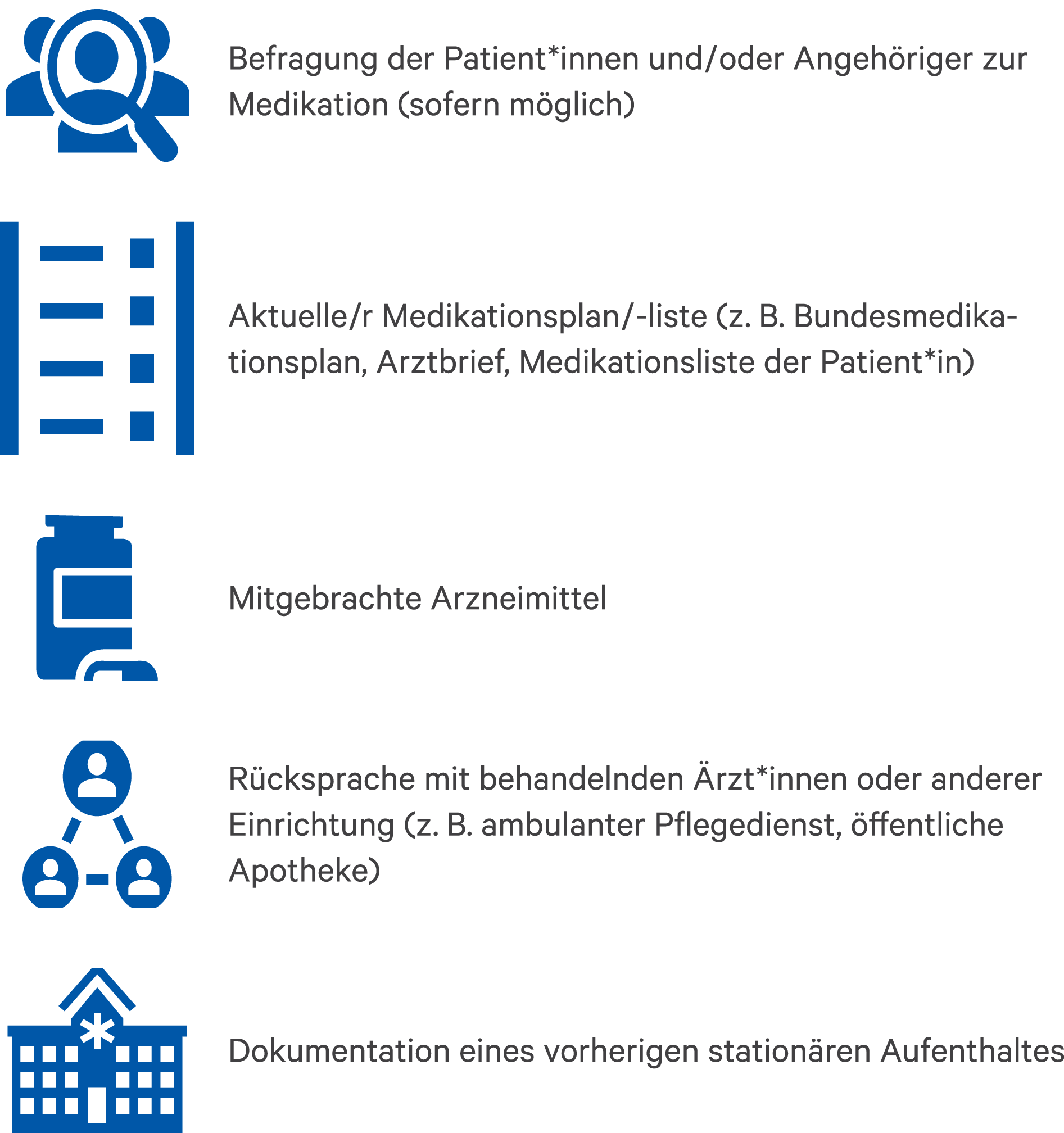

E15: Für die BPMH sollen mindestens zwei Quellen herangezogen werden.

Umfangreiche Evidenz belegt, dass die strukturierte Arzneimittelanamnese auf der Basis von mehreren, aber mindestens zwei Quellen erfolgen soll [3, 6, 87, 108, 109]. Mit zunehmender Anzahl an Quellen stieg allerdings in einer Studie auch die Anzahl an Dokumentationsfehlern in der Arzneimittelanamnese [68].

Mögliche Quellen sind [26, 36]:

- Das Gespräch mit Patient*innen und/oder deren Angehörigen (vgl. hierzu E14–E15)

- Medikationslisten, auf deren Aktualität zu achten ist

- Mitgebrachte Packungen

- Medizinische Unterlagen wie Arztbriefe, Vorbefunde, frühere stationäre Medikation, Verlegungsberichte

- Auskünfte von Pflegeeinrichtungen, Haus- und Fachärzt*innen, öffentliche Apotheke

Medikationslisten von Patient*innen sind eine mögliche Grundlage der Erfassung der BPMH. Die Qualität ist unterschiedlich. Sie können von Patient*innen oder Angehörigen selbst, von Hausärzt*innen oder der niedergelassenen Apotheke erstellt sein. Der Bundeseinheitliche Medikationsplan (BMP), der über einen QR-Code direkt in viele elektronische Verordnungssysteme eingelesen werden kann, liegt trotz des gesetzlichen Anspruchs auf einen Medikationsplan für viele Patient*innen nicht vor bzw. ist veraltet oder nicht elektronisch auslesbar. Eine Auswertung von 100 BMP fand in 78 % Abweichungen zur Arzneimittelanamnese durch Apotheker*innen [110]. Eine Studie von 2023 fand bei 288 Patient*innen keinen korrekten und vollständigen BMP, fehlende Arzneimittel und handschriftliche Änderungen waren häufig. So waren in der EyeDRoHP-Studie 33 % der Augentropfen nicht im mitgebrachten Medikationsplan (37/112) enthalten [111]. Zudem gaben 60 % der Patient*innen an, vor allem aus Angst vor Nebenwirkungen den Angaben des Plans nicht zu folgen [107].

Medikationslisten können Fehler verhindern, wenn sie korrekt berücksichtigt werden [10]. Arzneimittellisten aus Hausärzt*innen-Praxen waren in einer anderen Studie eine fehlerhafte Quelle [112]. Zur Korrektheit von Medikationslisten aus öffentlichen Apotheken liegen widersprüchliche Studienergebnisse vor [103, 113]. Veraltete Medikationslisten begünstigen Fehler [59]. Das Risiko für fehlerhafte Angaben war zweifach erhöht, wenn die Listen älter als einen Monat waren [110]. Für elektive Patient*innen wird empfohlen, bereits vor der stationären Aufnahme über die Notwendigkeit einer aktuellen Medikationsliste zu informieren. Diese kann z. B. anhand eines vom Krankenhaus bereitgestellten Formulars von Patient*innen zu Hause vorbereitet oder von Haus- und Fachärzt*innen angefordert werden (VII.7: Implementierung).

Medikationsübersichten aus dem letzten stationären Aufenthalt können eine Basis der Befragung sein, allerdings dürfen sie nie unkritisch verwendet werden. Einschränkungen sind fehlende kürzliche Änderungen, Non-Adhärenz, Arzneimittelverordnungen für einen bestimmten Zeitraum (Start-Stopp-Datum beachten) und Umstellungen auf Aut-idem- oder Aut-simile-Präparate bei der stationären Aufnahme bzw. Entlassung [36].

Weitere medizinische Unterlagen wie Entlass- oder Verlegungsbriefe und Diagnosen aus der elektronischen Dokumentation ermöglichen das gezielte Fragen nach Arzneimitteln zur Behandlung von Erkrankungen, z. B. Inhalatoren bei der Diagnose Asthma [26]. Die Aktualität der Briefe ist zu beachten.

International werden zunehmend webbasierte, elektronische Patient*innenakten eingesetzt, in die je nach Ausgestaltung Ärzt*innen, Apotheker*innen oder auch Patient*innen u. a. Medikationsdaten eintragen können. Erste Untersuchungen zur Qualität der dort hinterlegten Medikationsdaten als Grundlage der BPMH zeigten diese als fehlerhafte oder unzureichende Quelle [114–116]. Elektronische Medikationsdaten enthalten in der Regel keine Angaben zu Präparaten der Selbstmedikation, Studienmedikamenten und besonderen Präparaten wie Impfungen und Chemotherapien [36].

In Deutschland wird die Elektronische Patientenakte (EPA) derzeit eingeführt. Sie stellt eine mögliche sinnvolle Quelle für die BPMH bei stationärer Aufnahme dar, sofern dort die aktuellen Medikationsdaten gepflegt werden. Der praktische Nutzen kann zum Zeitpunkt März 2025 noch nicht eingeschätzt werden.

Medikamentenpackungen als Quelle geben Auskunft über den korrekten Namen des Arzneimittels, Stärke und Applikationsweg. Offen bleibt, ob und wie Patient*innen das Arzneimittel anwenden, wenn nicht gezielt danach gefragt wird [36] (Anlage 2 und 5).

E16: Die Vollständigkeit und Plausibilität der erfassten Informationen sollen durch den/die verantwortlichen Apotheker*innen beurteilt werden, ggf. soll entschieden werden, ob weitere Informationen recherchiert werden müssen.

Die Einschätzung der Vollständigkeit muss durch die erhebende Person erfolgen. Scheinen die Patient*innenaussagen verlässlich UND liegt eine Medikationsliste/Medikamentenpackungen vor, die sich mit den Patient*innenangaben decken, oder sind Abweichungen erklärbar, kann die Informationssammlung abgeschlossen werden.

Weitere Informationen sind einzuholen, wenn:

- Patient*innen bzw. Angehörige unsicher sind

- Diskrepanzen nicht erklärbar sind

- eine Befragung der Patient*innen nicht möglich ist (medizinische Gründe, Sprachbarrieren oder kulturbedingte Barrieren; Punkt E6–7)

In diesem Fall ist in Rücksprache mit Haus- und Fachärzt*innen, Pflegeeinrichtungen, öffentlicher Apotheke und mit wiederum mindestens zwei Informationsquellen weiter vorzugehen. Der Grund, warum die Befragung nicht stattfinden konnte, sollte dokumentiert werden. Ist auch mit weiteren Quellen keine BPMH möglich bzw. sind die verfügbaren Quellen nicht plausibel/vertrauenswürdig, sind die entsprechenden Unklarheiten bzw. Diskrepanzen für die weiterbehandelnden Ärzt*innen zu dokumentieren und der Grund zu nennen (Anlage 2).

VII.2: Pharmazeutische Beurteilung/Medikationsanalyse (Tab. 5)

Tab. 5. Pharmazeutische Beurteilung/Medikationsanalyse

|

E Nr. |

Empfehlung |

Konsens |

|

E17 |

Im Anschluss an die BPMH soll eine pharmazeutische Beurteilung/Medikationsanalyse einschließlich Empfehlungen für die Arzneimitteltherapie durch Apotheker*innen erfolgen. |

Starker Konsens (100 %) |

|

E18 |

Ermittelte ABP sollen je nach Art und Schweregrad mit Patient*innen bzw. weiterbehandelndem ärztlichen Personal geklärt werden. |

Starker Konsens (100 %) |

E17: Im Anschluss an die BPMH soll eine Medikationsanalyse durch Apotheker*innen erfolgen.

E18: Ermittelte ABP sollen je nach Art und Schweregrad mit Patient*innen bzw. weiterbehandelndem ärztlichen Personal geklärt werden.

Es erfolgt eine pharmazeutische Medikationsanalyse durch Apotheker*innen. Identifizierte ABP werden je nach Schweregrad durch das prüfende Personal gelöst oder an die Patient*innen adressiert (z. B. Wechselwirkungen, die durch Einnahmehinweise vermieden werden können). Liegt das ABP außerhalb der pharmazeutischen Kompetenzen (z. B. Wechselwirkungen, die eine Änderung des Therapieregimes erfordern), ist der/die verantwortliche Arzt/Ärztin über das ABP zu informieren bzw. in dringlichen Fällen zeitnah ärztliche Rücksprache erforderlich.

Die Dokumentation der identifizierten ABP inklusive umgesetzter bzw. zu diskutierender Lösungsvorschläge erfolgt auf dem jeweiligen Erhebungsbogen papiergebunden oder digital und ist zentral für alle am Medikationsprozess Beteiligten zugänglich (vgl. E26).

Die Medikationsanalyse sollte insbesondere folgende Punkte beinhalten [23]:

- Prüfung auf klinisch relevante Arzneimittelinteraktionen

- Prüfung auf notwendige Dosisanpassungen und Kontraindikationen hinsichtlich Nieren-/Leberfunktion, Alter

- Prüfung auf Doppelverordnungen

- Plausibilitätsprüfung hinsichtlich der Indikationsgebiete des Arzneimittels und der bekannten Diagnosen des Patient*innen

- Prüfung auf ggf. notwendige Hinweise vor Operationen oder anderen Prozeduren

In die Medikationsanalyse sind sowohl verordnete Arzneimittel als auch die Selbstmedikation des Patient*innen einzubeziehen. Desgleichen sind erfasste Probleme in der Anwendung und Adhärenz zu berücksichtigen [23].

Empfohlen wird die Durchführung einer umfassenden Medikationsanalyse (Typ 3) unter Einbezug von Medikationsdaten, Patient*innengespräch und klinischen Daten (Diagnosen, Laborwerte). Ist dies nicht möglich, sollte eine Medikationsanalyse Typ 2b (Medikationsdaten, Klinische Daten) oder 2a (Patient*innengespräch, Medikationsdaten) erfolgen [23].

Für weitere Hinweise zur Medikationsanalyse wird auf den ADKA-Standard stationärer Aufenthalt verwiesen.

VII.3: Verordnungsvorschlag für die stationäre Medikation (Tab. 6)

Tab. 6. Verordnungsvorschlag für die stationäre Medikation

|

E Nr. |

Empfehlung |

Konsens |

|

E19 |

Im Anschluss an die BPMH und Medikationsanalyse soll ein Vorschlag für die stationäre Medikation von Apotheker*innen erstellt und für Ärzt*innen hinterlegt werden. |

Starker Konsens (100 %) |

E19: Im Anschluss an die BPMH und Medikationsanalyse soll ein Vorschlag für die stationäre Medikation von Apotheker*innen erstellt und für Ärzt*innen hinterlegt werden.

Auf Basis der BPMH und der erfolgten Medikationsanalyse soll ein Vorschlag für die stationäre Medikation erstellt werden. Dieser ist durch die bearbeitenden Apotheker*innen zu signieren und zur Beurteilung, ggf. Änderung und Freigabe/Anordnung durch Stationsärzt*innen, Anästhesist*innen und Operateur*innen zu hinterlegen.

Für die Erstellung des Vorschlags für die stationäre Medikation sind zu berücksichtigen:

- Umstellung der Vormedikation auf die Klinikmedikation nach Vorgabe des Klinikums (z. B. hausinterne Austauschlisten der Arzneimittelkommission)

- Festgestellte ABP/AMTS-Hinweise mit, soweit möglich, einem Lösungsvorschlag

- Pausierte Arzneimittel (z. B. perioperativ) sind mit Datum der letzten Einnahme anzugeben, damit je nach medizinischer Situation das Präparat wieder angesetzt und nicht vergessen werden oder ganz abgesetzt werden kann

- Arzneimittel bei Bedarf sind je nach klinischer Relevanz und Häufigkeit der Anwendung mit anzugeben

- Präparate, die der/die Patient*in in Selbstmedikation nimmt und dies auch im Krankenhaus tun will, ggf. mit Angabe des Risikopotenzials

Umstellungen der vorbestehenden auf die stationäre Medikation bergen Risiken durch falsche oder fehlende Fortführung der Therapie. Das Vorgehen sollte deshalb nach standardisierten Regeln erfolgen, die durch elektronische Verschreibungssysteme unterstützt werden können [95–97, 99].

VII.4: Angepasster Prozess (Tab. 7)

Tab. 7. Angepasster Prozess

|

E Nr. |

Empfehlung |

Konsens |

|

E20 |

Sind bereits vor Durchführung der BPMH und Medikationsanalyse Verordnungen erfolgt, sollte die BPMH so schnell wie möglich nachgeholt und die Medikationsanalyse unter Einbeziehung der bereits erfolgten Anordnungen durchgeführt werden. |

Starker Konsens (100 %) |

|

E21 |

Relevante Diskrepanzen zwischen der bereits vorhandenen Verordnung und dem Verordnungsvorschlag sollen in geeigneter Weise für eine schnelle Kenntnisnahme an die behandelnden Ärzt*innen zur Prüfung und Dokumentation weitergegeben werden. |

Starker Konsens (100 %) |

|

E22 |

Ist aus Kapazitätsgründen eine Durchführung des strukturierten Prozesses nur für einen Teil der stationär aufgenommenen Patient*innen möglich, kann auf Risikofaktoren oder -scores zurückgegriffen werden. |

Starker Konsens (96 %) |

E20: Sind bereits vor Durchführung der BPMH und Medikationsanalyse Verordnungen erfolgt, sollte die BPMH so schnell wie möglich nachgeholt und die Medikationsanalyse unter Einbeziehung der bereits erfolgten Anordnungen durchgeführt werden.

E21: Relevante Diskrepanzen zwischen der bereits vorhandenen Verordnung und dem Verordnungsvorschlag sollen in geeigneter Weise für eine schnelle Kenntnisnahme an die behandelnden Ärzt*innen zur Prüfung und Dokumentation weitergegeben werden.

Fand eine vorläufige Arzneimittelanamnese und Verordnung bereits statt, so sind die noch fehlenden Prozessschritte sobald wie möglich (innerhalb von 24 h nach Aufnahme der Patient*innen, E11) nachzuholen [3, 26]. Ist dies nicht möglich (Wochenende, Feiertage), wird folgendes Vorgehen empfohlen:

- Spätestens am ersten Werktag nach Aufnahme die systematische Arzneimittelanamnese (BPMH) nachholen

- Verordnungsvorschlag erstellen

- Auf Diskrepanzen mit bereits vorhandener Klinik-Verordnung prüfen

- Medikationsanalyse

- Information der behandelnden Ärzt*innen

- Prüfung und Verordnung durch verantwortliche Ärzt*innen, Dokumentation und Begründung der Änderungen

Klinikintern ist festzulegen wie vorgegangen wird, wenn Mitarbeiter*innen Fehler in der Medikationsliste von Patient*innen auffallen.

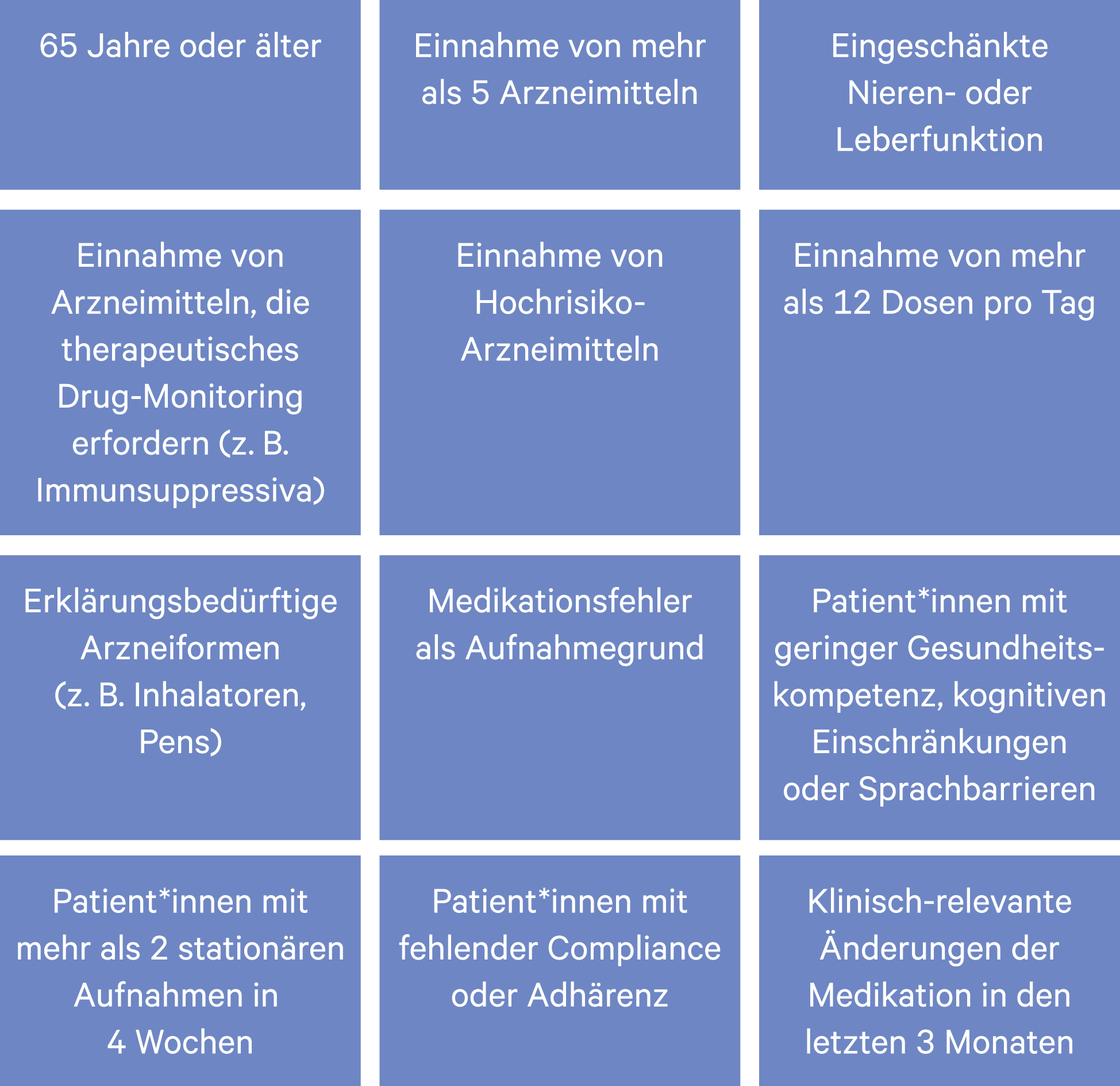

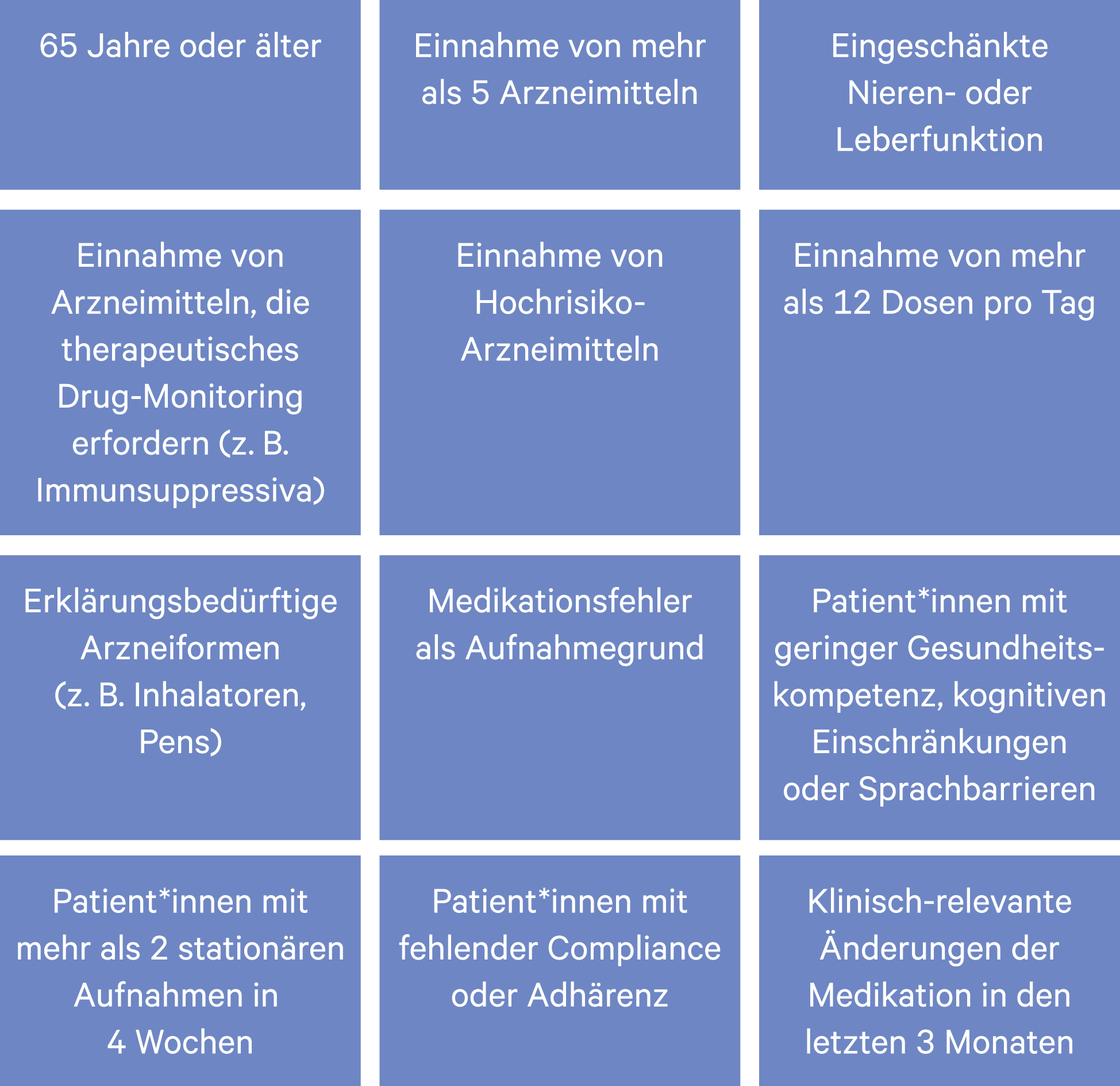

E22: Ist aus Kapazitätsgründen eine Durchführung des strukturierten Prozesses nur für einen Teil der stationär aufgenommenen Patient*innen möglich, kann auf Risikofaktoren oder -scores zurückgegriffen werden.

Der vorgestellte dreistufige Prozess unterscheidet primär nicht nach dem Risiko der Patient*innen für Abweichungen der Aufnahmemedikation bzw. Medikationsfehler. In verschiedenen Studien wurden mögliche Risikofaktoren oder -scores untersucht, um Risikopatient*innen zu identifizieren, die am meisten vom strukturierten Vorgehen profitieren. Bei eingeschränkten Ressourcen kann die Konzentration auf Risikopatient*innen eine sinnvolle Option sein. Dabei sind die Besonderheiten der jeweiligen Fachabteilung zu berücksichtigen.

Als Risikofaktoren wurden in der Literatur beschrieben [29]:

- Höheres Alter (meist > 65 Jahre)

- Polypharmazie (hohe Anzahl Arzneimittel, hohe Anzahl Arzneimitteleinnahmen pro Tag)

- Hochrisiko-Arzneimittel [117]

- Erklärungsbedürftige Arzneimittel

- Mehr als drei Komorbiditäten

- Allgemein vulnerable Patient*innen (z. B. kognitive Einschränkungen, Sprachprobleme)

Für höheres Alter als Risikofaktor liegen widersprüchliche Studienergebnisse vor [69, 118]. Das gleiche gilt für die Anzahl der Arzneimittel. Einige Studien identifizierten > 5 oder > 8 Arzneimittel als Risikofaktor, andere fanden keinen Effekt [10, 16, 45, 68, 118, 119]. Einschränkend ist zudem zu berücksichtigen, dass die genannten Risikofaktoren teilweise nicht vorab bekannt sind.

Verschiedene Risikoscores wurden in der Literatur untersucht. Die Verwendung des MERIScores entdeckte mehr Patient*innen mit Medikationsfehlern bei stationärer Aufnahme [120, 121]. Andere Scores berücksichtigten z. B. eine Kombination aus Faktoren wie Alter, Anzahl der Arzneimittel, Notaufnahme, Aufnahme in den Ferien [122]. Die Übertragbarkeit von Risikoscores zwischen Krankenhäusern eines unterschiedlichen Versorgungsgrades ist nach einer Studie fraglich [123] (Anlage 4 und 5).

VII.5: Spezielle Settings (Tab. 8)

Tab. 8. Spezielle Settings

|

E Nr. |

Empfehlung |

Konsens |

|

E23 |

Der dreistufige Prozess des pharmazeutischen Aufnahmemanagements kann durch Apotheker*innen in speziellen Settings wie der Notaufnahme, bei Verlegungen oder in der prästationären Anästhesieambulanz durchgeführt werden. |

Starker Konsens (100 %) |

|

E24 |

Die BPMH und Medikationsanalyse für präoperative Patient*innen sollen arzneimittelbedingte Operationsrisiken und Absetzempfehlungen nach den klinikinternen Vorgaben in enger Absprache mit Anästhesie und Operateur*innen der verschiedenen Fachrichtungen berücksichtigen. |

Starker Konsens (97 %) |

|

E25 |

Klinikintern soll definiert werden, inwiefern nach Abschluss des pharmazeutischen Aufnahmemanagements und der Prüfung und Verordnung durch Ärzt*innen Schnittstellen zur Unit-Dose-Versorgung oder die Bestellung von Sonderanforderungen anzuschließen sind. |

Konsens (95 %) |

E23: Der dreistufige Prozess des pharmazeutischen Aufnahmemanagements kann durch Apotheker*innen in speziellen Settings wie der Notaufnahme, bei Verlegungen oder in der prästationären Anästhesieambulanz durchgeführt werden.

Notaufnahme. Die Arzneimittelanamnese in der Notaufnahme ist häufig unvollständig [124]. Umfangreiche Studien belegen den Nutzen des/der Apotheker*in in der Notaufnahme bei der strukturierten Arzneimittelanamnese [46, 54]. Sofern personell und strukturell umsetzbar, ist die Ergänzung der ersten Arzneimittelanamnese durch Ärzt*innen der Notaufnahme durch eine strukturierte Arzneimittelanamnese durch Apotheker*innen anzustreben.

Prästationär in der Anästhesieambulanz. Präoperativ werden Patient*innen teilweise bereits vor der stationären Aufnahme in die Anästhesieambulanz einbestellt und durch Anästhesist*innen begutachtet. Teil der präoperativen Einschätzung durch Anästhesist*innen ist die Prüfung der Medikation auf operations- und anästhesiebezogene Risiken. Die prästationäre Erfassung der Vormedikation durch Apotheker*innen in der Anästhesieambulanz führte zu vollständigeren Erfassungen als durch ein Standardvorgehen ohne Apotheke [125]. Die Integration von Apotheker*innen in das perioperative Management verbesserte klinische Outcomes [126].

Verlegung innerhalb des Krankenhauses. Verlegungen können z. B. zwischen Normal- und Intensivstation oder zwischen Normalstationen verschiedener Fachrichtungen erfolgen. An diesen Schnittstellen kann optional eine Überprüfung der Medikation durch Apotheker*innen stattfinden. Diese sollte berücksichtigen [26, 81]:

- Die aktuelle Medikation der Vorstation

- Die Aufnahmemedikation

- Verändertes Umfeld zwischen den Stationen, z. B. geringere Überwachung auf Normal- versus Intensivstation

Veränderte medizinische Situation, z. B. Fähigkeit zur oralen Arzneimitteleinnahme (Schluckfähigkeit, Sonde), postoperativer Zustand (Schmerzmanagement, Ernährung)

Insbesondere bei der Verlegung von Intensiv- auf Normalstation sind Anpassungen erforderlich und Fehler häufig [127]. Für Details wird auf den Standard stationäres Medikationsmanagement verwiesen.

E24: Die BPMH und Medikationsanalyse für präoperative Patient*innen sollen arzneimittelbedingte Operationsrisiken und Absetzempfehlungen nach den klinikinternen Vorgaben in enger Absprache mit Anästhesie und Operateur*innen der verschiedenen Fachrichtungen berücksichtigen.

Apotheker*innen sind häufig in die Arzneimittelanamnese bei stationärer Aufnahme elektiver Patient*innen mit geplanter Operation unterschiedlicher medizinischer Fachrichtungen eingebunden. In der Medikationsanalyse und dem Vorschlag für die stationäre Medikation sollen die klinikinternen Vorgaben nach Fachrichtung für den perioperativen Umgang mit Arzneimitteln berücksichtigt werden. Dazu ist eine enge Kooperation mit der Anästhesie und den Operateur*innen der verschiedenen Fachrichtungen erforderlich.

In Absprache mit den Ärzt*innen der jeweiligen Fachrichtungen können Apotheker*innen die Patient*innen über die Notwendigkeit des Pausierens bestimmter Arzneimittel informieren. Die Selbstmedikation, ausdrücklich auch pflanzliche und sonstige alternative Präparate, ist in die Medikationsanalyse einzubeziehen, da auch hier Operationsrisiken bestehen können [128].

E25: Klinikintern soll definiert werden, inwiefern nach Abschluss des pharmazeutischen Aufnahmemanagements und der Prüfung und Verordnung durch Ärzt*innen Schnittstellen zur Unit-Dose-Versorgung oder die Bestellung von Sonderanforderungen anzuschließen sind.

Die strukturierte Arzneimittelanamnese soll in die krankenhausinternen Prozesse auch hinsichtlich der Versorgung mit Arzneimitteln integriert werden. Bei der Unit-Dose-Versorgung ist vor allem die enge zeitliche Abfolge der Hinterlegung der strukturierten Arzneimittelanamnese für Ärzt*innen, der Bearbeitung und Anordnung sowie der Vidierung und Freigabe der Produktion durch Apotheker*innen zu planen [129]. Bei Krankenhäusern mit Packungsversorgung ist zu prüfen, inwiefern Apotheker*innen bereits zeitnah die Bestellung von notwendigen Sonderanforderungen auslösen können.

VII.6: Dokumentation (Tab. 9)

Tab. 9. Dokumentation

|

E Nr. |

Empfehlung |

Konsens |

|

E26 |

Die Ergebnisse der BPMH, der Medikationsanalyse und des Vorschlages für die stationäre Medikation sollen für alle relevanten Nutzer*innen gut sichtbar elektronisch oder in Papierform in der Patient*innen-Dokumentation abgelegt werden. Ergänzend dazu sollte auch ein der BPMH zugrunde liegender Medikationsplan abgelegt werden. |

Starker Konsens (96 %) |

E26: Die Ergebnisse der BPMH, der Medikationsanalyse und des Vorschlages für die stationäre Medikation sollen für alle relevanten Nutzer*innen gut sichtbar elektronisch oder in Papierform in der Patient*innen-Dokumentation abgelegt werden. Ergänzend dazu sollte auch ein der BPMH zugrunde liegender Medikationsplan abgelegt werden.

Eine transparente Dokumentation der Ergebnisse des strukturierten Vorgehens ist entscheidend. Die Dokumentation muss [3, 26, 81]:

- Zentral hinterlegt und wiederauffindbar sein

- Alle drei Teilschritte des Aufnahmemanagements (die BPMH, das Ergebnis der Medikationsanalyse und den Vorschlag für die stationäre Medikation) enthalten unter Angabe des Zeitpunkts, der Quellen und der verantwortlichen Mitarbeiter*innen; für alle am Medikationsprozess der Arzneimitteltherapie Beteiligten soll nachvollziehbar sein, ob und wann die einzelnen Teilschritte abgearbeitet wurden, sodass ggf. noch fehlende Teilschritte des Aufnahmemanagements zeitnah ergänzt werden können

- In einer Form hinterlegt sein, die eine Weiterbearbeitung durch Stationsärzt*innen ermöglicht

Wünschenswert ist eine Hinterlegung in einer Form, die für die Übernahme in den Entlassbrief und Medikationsplan bei Entlassung geeignet ist. Ebenfalls wünschenswert ist die Übernahme von Hinweisen aus der Medikationsanalyse von Apotheker*innen in den Entlassbrief, sofern diese für Haus- bzw. Fachärzt*innen und Patient*innen von Bedeutung sind.

VII.7: Implementierung (Tab. 10)

Tab. 10. Implementierung

|

E Nr. |

Empfehlung |

Konsens |

|

E27 |

Die strukturierte Arzneimittelanamnese soll interprofessionell am Krankenhaus implementiert und regelmäßig geprüft/geschult werden. |

Starker Konsens (100 %) |

|

E28 |

Für die erfolgreiche Durchführung der BPMH sollen den durchführenden Personen genügend Zeit und Ressourcen zur Verfügung stehen. |

Starker Konsens (97 %) |

|

E29 |

Die strukturierte Arzneimittelanamnese als Prozess und ein strukturierter Fragebogen sollen im Qualitätsmanagementsystem des Krankenhauses festgelegt sein. |

Starker Konsens (97 %) |

|

E30 |

Die Notwendigkeit der Arzneimittelanamnese bei der stationären Aufnahme soll vom Krankenhaus für Patient*innen sichtbar nach außen dargestellt und diese sollen in geeigneter Weise zur Mitarbeit gebeten werden. |

Starker Konsens (96 %) |

E27–E29

Die strukturierte Arzneimittelanamnese ist ein komplexer Prozess, an dem diverse Berufsgruppen beteiligt sind und der in bestehende Abläufe integriert sein muss. Für eine optimale Implementierung und Durchführung sind deshalb erforderlich [26, 27, 34, 81]:

- Interprofessionelle Projektgruppen (Apotheker*innen, Ärzt*innen, Pflegefachpersonen, Aufnahmemanagement, zentrale Abteilungen wie medizinische Organisationsentwicklung, Qualitätsmanagement, Risikobeauftragte)

- Einbindung der Krankenhausleitung

- Definition von Zielen, Zeitplan, Ressourcen

- Erfassung der Ist-Prozesse

- Definition der Soll-Prozesse

- Festlegung, welche Patient*innengruppen eingeschlossen werden sollen (Fachrichtungen, elektiv/Notfall)

- Festlegung zeitlicher Abläufe: wie wird die strukturierte Arzneimittelanamnese sinnvoll in bestehende Abläufe integriert

- Festlegung, welche Schritte des dreistufigen Prozesses von wem übernommen werden, Planung der personellen Ressourcen

- Festlegung des optimalen Dokumentationsprozesses, vorzugsweise elektronisch

- Festlegung der klinikinternen Kommunikation an alle beteiligten Mitarbeiter*innen

- Festlegung, wie im Falle von auftretenden Medikationsfehlern vorzugehen ist

- Planung der Überprüfung des implementierten Prozesses

- Zeitliche Integration

- Qualität der strukturierten Arzneimittelanamnese

- Umsetzung der AMTS-Hinweise der Apotheke

Die schrittweise Einführung hat sich in anderen Ländern als vorteilhaft erwiesen [26]. Dies kann z. B. durch Eingrenzung auf elektive Patient*innen einer Station oder Fachrichtung erfolgen. Aufbauend auf den Erfahrungen kann dann die Ausweitung auf weitere Patient*innengruppen und Fachrichtungen vorgenommen werden.

Für alle beteiligten Berufsgruppen müssen der Sinn der strukturierten Arzneimittelanamnese, der Ablauf und ihre Aufgaben darin, der Projektstand und -plan klar kommuniziert werden.

Die Planung der benötigten Ressourcen ist abhängig vom genauen Ablauf der strukturierten Arzneimittelanamnese (welche Schritte werden eingeschlossen, welche Quellen werden verwendet, wie erfolgt die Dokumentation) und den eingeschlossenen Patient*innengruppen. Laut Literatur ist für alle drei Schritte der strukturierten Arzneimittelanamnese ein mittlerer Zeitbedarf von 10 bis 15 Minuten pro Patient*in einzuplanen, wobei die Spanne von 1 bis 60 Minuten reichen kann [26, 86, 130].

E30: Die Notwendigkeit der Arzneimittelanamnese bei der stationären Aufnahme soll vom Krankenhaus für Patient*innen sichtbar nach außen dargestellt und diese in geeigneter Weise zur Mitarbeit gebeten werden.

Für eine optimale Einbindung der Patient*innen ist die Notwendigkeit einer Arzneimittelanamnese bei stationärer Aufnahme nach außen zu kommunizieren. Dies kann z. B. auf der Internetseite des Krankenhauses oder durch Informationsblätter, die in den Ambulanzen oder bei der Aufnahmeplanung mitgegeben werden, erfolgen. Es wird empfohlen, die Patient*innen um einen aktuellen Medikationsplan von Haus- UND Fachärzt*innen zu bitten. Zusätzlich sollte ein Formular angeboten werden, in das die Patient*innen selbst in Ruhe zu Hause die aktuelle Medikation inkl. Selbstmedikation eintragen können. Dieses muss in leicht verständlicher Sprache verfasst sein.

VII.8: Qualitätsindikatoren (Tab. 10)

Tab. 10. Qualitätsindikatoren

|

E Nr. |

Empfehlung |

Konsens |

|

E31 |

Krankenhausintern sollen für das definierte Vorgehen geeignete Qualitätsindikatoren festgelegt werden. |

Konsens (87 %) |

Qualitätsindikatoren der strukturierten Arzneimittelanamnese müssen krankenhausintern angepasst an das definierte Vorgehen festgelegt werden [131, 132]. Mögliche Qualitätsindikatoren sind z. B.:

- Anteil der Patient*innen mit einer vollständigen strukturierten Arzneimittelanamnese innerhalb von 24 h nach stationärer Aufnahme (%)

- Anteil der Patient*innen, für die mehr als 24 h nach stationärer Aufnahme eine strukturierte Arzneimittelanamnese erfolgte (%)

- Umsetzungsrate der pharmazeutischen Empfehlungen zu ABP

- Anzahl der unbeabsichtigten Abweichungen von der Aufnahmemedikation in einem definierten Patient*innenkollektiv

VIII. Verabschiedung

Durch den ADKA-Vorstand am 28.04.2025.

IX. Literatur

Das Literaturverzeichnis finden Sie bei den Online-Anlagen

X. Anlagen

Anlage 1: Teilprozesse des pharmazeutischen Aufnahmemanagements

Anlage 1. Teilprozesse des pharmazeutischen Aufnahmemanagements

Anlage 2: Quellen, die für eine BPMH im Rahmen des Medication Reconciliation benutzt werden können [21]

Anlage 2. Piktogramme zu Quellen, die für eine bestmögliche Arzneimittelanamnese im Rahmen des Medication Reconciliation benutzt werden können [21]

Anlage 3: Beispiele für Fragen, die bei der BPMH hilfreich sein können [26, 27]

|

Offene nicht wertende Fragen – ermöglichen Patient*innen, so viele Informationen wie möglich zu erläutern und bereitzustellen |

|

|

Geschlossene Fragen können verwendet werden, um genaue Informationen zu erhalten |

|

|

Formulierungsvorschläge zu konkreten Inhalten |

|

|

Wenn Patient*innen Arzneimittel bei sich haben, fragen Sie zu jedem Arzneimittel einzeln |

|

|

Wenn Patient*innen von einer Allergie berichten bzw. in ihren Unterlagen vermerkt haben |

Haben Sie mal allergisch auf ein Arzneimittel reagiert? Z. B. mit einem Hautauschlag, Atemnot oder einer Schwellung? |

|

Wenn Patient*innen von Adhärenz-/Einnahmeschwierigkeiten berichten bzw. in ihren Unterlagen vermerkt haben |

|

|

Für eine ggf. notwendige Kontaktaufnahme zur öffentlichen (Stamm-)Apotheke und/oder Hausärzt*innen |

|

|

Wenn Patient*innen nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel (OTC) anwenden/einnehmen. |

|

|

Wenn Patient*innen besondere Darreichungsformen anwenden/verordnet haben |

|

Anlage 4: Informationen zur Gesprächsführung (modifiziert nach [1])

Anlage 4. Piktokramme zur Gesprächsführung im Aufnahmemanagement (modifiziert nach [1])

Anlage 5: Mögliche Faktoren, die für eine Priorisierung von Patient*innen genutzt werden können (modifiziert [27, 133–136])

Anlage 5. Grafik möglicher Faktoren, die für eine Priorisierung von Patient*innen genutzt werden können (modifiziert [27, 133–136])

Anlage 6: Muster-Anamnesebogen

Siehe Online-Anlagen

Dr. Dorothea Strobach, LMU Klinikum, Marchioninistr. 15, 81377 München

Dr. Stefanie Amelung, Universitätsklinikum Heidelberg, Im Neuenheimer Feld 670, 69120 Heidelberg

Vivien Berger, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Christian Gebhardt, Universitätsklinikum Leipzig AöR, Liebigstr. 20, 04103 Leipzig

Dr. Heike Hilgarth, ADKA Akademie für Krankenhauspharmazie gGmbH, Alt-Moabit 96, 10559 Berlin

Dr. Dirk Keiner, Sophien- und Hufeland-Klinikum gGmbH, Van-de-Velde-Str. 2, 99425 Weimar

Heike Lanzinger, Kliniken LK Heidenheim gGmbH, Schlosshaustr. 100, 89522 Heidenheim

Nelly Möhler, LMU Klinikum, Marchioninistr. 15, 81377 München

Lisa Müller, Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstr. 2, 09116 Chemnitz

Agnes Schoch, Klinikum Würzburg Mitte gGmbH – Juliusspital, Juliuspromenade 19, 97074 Würzburg

Dr. Grit Berger, Zentralklinik Bad Berka GmbH, Robert-Koch-Allee 9, 99437 Bad Berka

Krankenhauspharmazie 2025; 46(07):337-352