Ina Richling, Dortmund, Saskia Berger, Dresden, Hanna Britz, Saarbrücken, Robin Brünn, Frankfurt am Main, Nina Griese-Mammen, Berlin, Stephanie Kirschke, München, Andrea Kriegisch-Stumpf, Ingolstadt, Sofie May, Münster, Benedict Morath, Heidelberg, Nicole Nemmert, Hof, Julia Reiher, Erlangen, André Schäftlein, Nauen, Carolin Schwind, Köln, Alexander Schüling, Minden, Tim Schumacher, Berlin, und Hanna Seidling, Heidelberg

I. Präambel

Der Übergang von der stationären Krankenhausversorgung in eine weitergehende medizinische, rehabilitative oder pflegerische Versorgung stellt eine besonders kritische Phase der Behandlungs- und Versorgungskette für die betroffenen Patient*innen dar. Um hier Versorgungslücken durch mangelnde oder unkoordinierte Anschlussbehandlungen zu vermeiden, sind Krankenhäuser nach § 39 Abs. 1a SGB V verpflichtet, ein effektives Entlassmanagement zur Unterstützung des Übergangs in die Anschlussversorgung zu gewährleisten. Die Arzneimitteltherapie eines Patienten/einer Patientin ist bei diesem Schnittstellenprozess besonders fehleranfällig und Rehospitalisierungen sind häufig durch arzneimittelbezogene Probleme (ABP), Non-Adhärenz oder nach Entlassung entstehende Versorgungslücken bedingt [1–5]. Das Entlassmanagement ist allgemein im „Rahmenvertrag über ein Entlassmanagement beim Übergang in die Versorgung nach Krankenhausbehandlung“ [6] als interprofessionelle Herausforderung formuliert, ohne dass Krankenhausapotheker*innen dabei für spezifische Aufgaben benannt werden. Grundsätzlich kann die pharmazeutische Einbindung in das Entlassmanagement systemisch erfolgen, indem die Apotheker*innen Teil des interprofessionellen Teams sind, die den Entlassprozess mitgestalten. Dabei bleibt es Aufgabe des einzelnen Krankenhauses, den Entlassprozess mit den einzelnen Verantwortlichen so auszugestalten, dass die erforderlichen Qualitätskriterien erfüllt sind. Zum anderen sind Krankenhausapotheker*innen schon heute spezifisch für einzelne Schritte verantwortlich, so ist z. B. die einzige laut Rahmenvertrag zulässige Mitgabe von Arzneimitteln die im Apothekengesetz geregelte pharmazeutische Abgabe von Arzneimitteln (vgl. § 14 Abs. 7 ApoG).

Ziel dieses Standards ist es, Qualitätsanforderungen an das pharmazeutische Entlassmanagement zu definieren, die für die Patient*innen eine sichere Überleitung in die nachfolgende Versorgung unterstützen. Dabei soll der Standard auch aufzeigen, wie sich Krankenhausapotheker*innen einbringen können.

II. Zweckbestimmung/Ziel und Geltungsbereich

Dieser Standard gibt Empfehlungen zum pharmazeutischen Entlassmanagement mit dem Ziel, Patient*innen sicher in den ambulanten Versorgungssektor überzuleiten. Gemäß dem Rahmenvertrag Entlassmanagement werden dabei sowohl Anforderungen für die kontinuierliche Arzneimittelversorgung als auch an die adäquate und effiziente Information der Patient*innen und der nachfolgenden Weiterbehandelnden formuliert.

Dabei folgt dieser Standard der Annahme, dass das Entlassmanagement eine Herausforderung ist, die interprofessionell gelöst werden und bestimmte Qualitätskriterien erfüllen muss. Dieser Standard gibt insbesondere Empfehlungen zu den umzusetzenden Qualitätskriterien. Es obliegt dabei den einzelnen Krankenhäusern, herauszuarbeiten, durch welche Prozessabläufe und mit welchen Verantwortlichkeiten diese Qualitätskriterien erreicht werden können. In den Erläuterungen zu den einzelnen Empfehlungen zeigt der Standard auf, wie sich Apotheker*innen in die Umsetzung der Qualitätskriterien einbringen können, und im Anhang werden Best-Practice-Beispiele zur Ausgestaltung der pharmazeutischen Tätigkeiten dargestellt.

III. Methoden

Der Standard wurde unter Berücksichtigung rechtlicher Vorgaben und internationaler Empfehlungen der WHO High5s [7], der International Federation of Pharmacists (FIP) [8], Empfehlungen aus anderen Ländern (England [9], Niederlande [10], Kanada [11], USA [12], Australien [13]) und einer ergänzenden Literaturrecherche erarbeitet. Die Erstellung des Standards orientiert sich an den Vorgaben der Arbeitsgemeinschaft wissenschaftlich-medizinischer Fachgesellschaften (AWMF) für die Evidenzstufe S2k (konsensbasiert) [14]. Empfehlungen werden entsprechend den Vorgaben der AWMF wie folgt klassifiziert:

- soll: starke Empfehlung

- sollte: Empfehlung

- kann: Empfehlung offen

Es ist zu beachten, dass mit Bezug zu den gesetzlichen Regelungen häufig in den Empfehlungen ein „muss“ verwendet wurde.

Die Konsensfindung erfolgte im Delphi-Verfahren und wurde nach AWMF-Empfehlungen wie folgt definiert (Zustimmung [in Prozent]):

- Starker Konsens: > 95

- Konsens: > 75–95

- Mehrheitliche Zustimmung: 50–75

- Kein Konsens: < 50

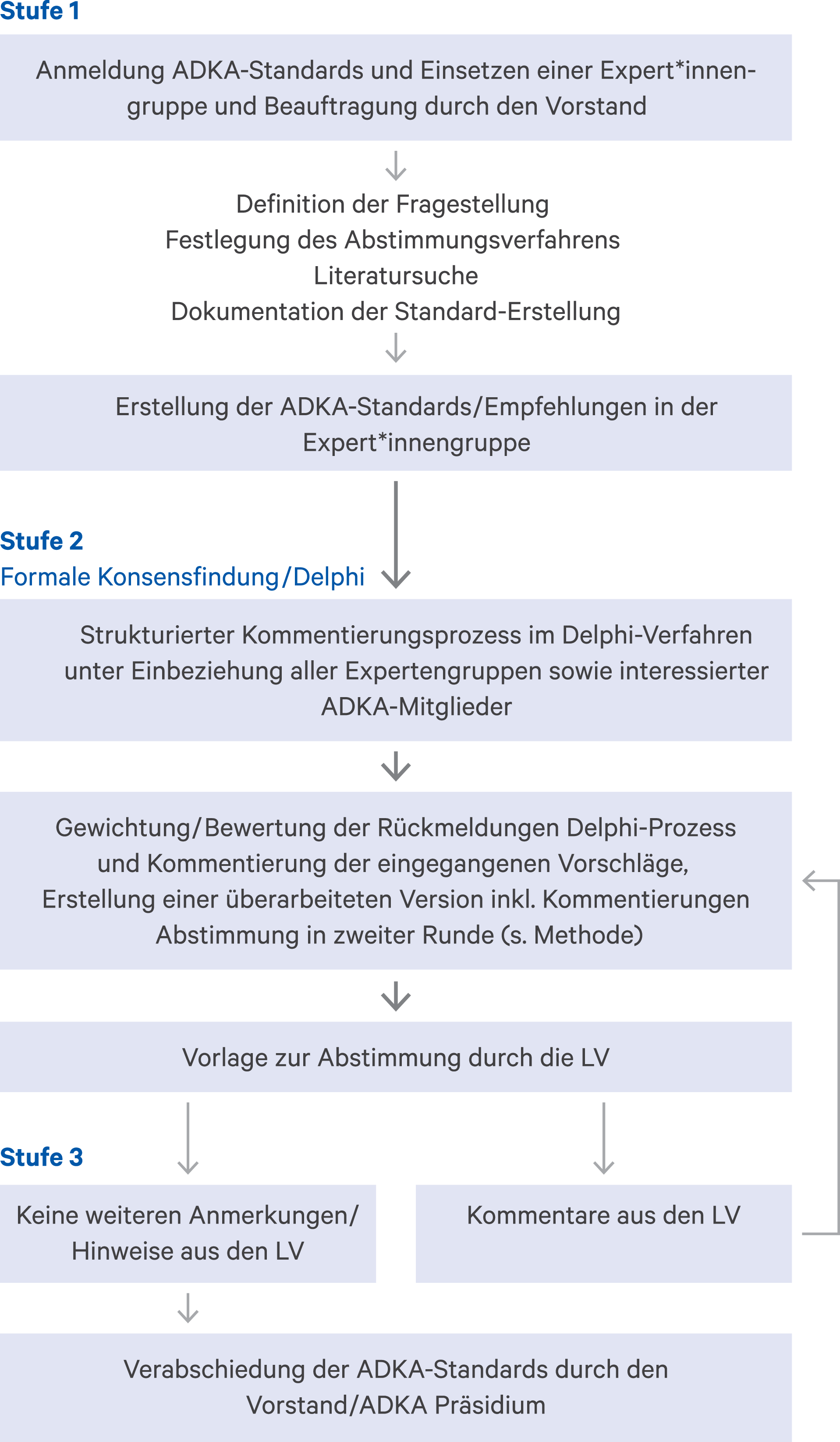

Das dreistufige Vorgehen zur Erstellung des Standards ist in Abb. 1 dargestellt.

Abb. 1. Dreistufiges Abstimmungsverfahren (LV = Landesverbände)

IV. Beteiligte Expert*innen

Saskia Berger, Dresden, Hanna Britz, Saarbrücken, Robin Brünn, Frankfurt, Nina Griese-Mammen, Berlin. Stephanie Kirschke, München, Andrea Kriegisch-Stumpf, Ingolstadt, Sofie May, Münster, Benedict Morath, Heidelberg, Nicole Nemmert, Hof, Julia Reiher, Erlangen, Ina Richling, Dortmund, André Schäftlein, Nauen, Carolin Schwind, Köln, Alexander Schüling, Minden, Tim Schumacher, Potsdam, Hanna Seidling, Heidelberg

V. Regulatorische Anforderungen

Der Rahmenvertrag Entlassmanagement [6] fordert eine interprofessionelle Planung und Umsetzung des Entlassmanagements und definiert für allgemeine (pflegerische) Aspekte ebenso wie für die Arzneimitteltherapie, dass relevante Informationen frühzeitig an Weiterbehandelnde weitergeleitet und für Patient*innen nachvollziehbar erläutert werden sowie Maßnahmen getroffen werden müssen, die die unmittelbare Versorgungssituation bei Entlassung sicherstellen.

In Bezug auf die Arzneimitteltherapie bedeutet dies, dass bei Entlassung die Weiterbehandelnden über einen (ggf. vorläufigen) Entlassbrief über die Medikation informiert werden müssen und Patient*innen mit mindesten drei gleichzeitig verordneten Arzneimitteln einen Medikationsplan mit Informationen über die Arzneimitteltherapie erhalten. Um etwaige Versorgungslücken unmittelbar nach Entlassung zu schließen, wurde mit dem Rahmenvertrag die Möglichkeit geschaffen, im Bedarfsfall sogenannte Entlassrezepte am Tag der Entlassung auszustellen. Diese unterscheiden sich von üblichen Musterformular-16-Rezepten durch ein spezifisches Standortkennzeichen und unterliegen einer Reihe von formalen Anforderungen. So gilt eine verkürzte Einlösefrist von 3 Werktagen und es darf ausschließlich die kleinste Packungsgröße verordnet werden.

Der Rahmenvertrag Entlassmanagement ist von den Kliniken seit 2017 umzusetzen. Im Jahr 2023 wurde ein Entwurf des Instituts für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG) zur Gestaltung eines Qualitätssicherungsverfahrens beim Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) vorgelegt. Abschließende bindende Indikatoren zur Überprüfung und ggf. Sanktionierung eines unvollständig umgesetzten Entlassmanagements sind derzeit jedoch noch nicht in Kraft [15].

VI. Umsetzung des pharmazeutischen Entlassmanagements

VI.1. Zuständigkeiten und Struktur (Tab. 1)

Tab. 1. Zuständigkeiten und Struktur

|

E Nr. |

Empfehlung |

Konsens |

|

E1 |

Die Umsetzung des Entlassmanagements soll am Standort durch ein zentrales Gremium begleitet werden, dem alle Berufsgruppen angehören, die in das Entlassmanagement involviert sind. |

Starker Konsens (100 %) |

|

E2 |

Verfahrensanweisungen (SOPs) sollen zur Umsetzung und Gestaltung des Entlassmanagements vorhanden sein, die einen rechtskonformen und sicheren Prozess zu gewährleisten. |

Starker Konsens (98 %) |

|

E3 |

Im Verlauf bzw. zum Ende des stationären Aufenthaltes sollen erforderliche Maßnahmen ergriffen werden, die die Kontinuität der Versorgung sicherstellen. |

Starker Konsens (100 %) |

E1: Die Umsetzung des Entlassmanagement soll am Standort durch ein zentrales Gremium begleitet werden, dem alle Berufsgruppen angehören, die in das Entlassmanagement involviert sind.

Die Entlassung aus dem Krankenhaus ist ein vielschichtiger Prozess, in dem sowohl pflegerische, klinische als auch arzneimittelbezogene Aspekte beachtet werden müssen, um den Übergang für den Patienten/die Patientin zu erleichtern und unerwünschte Ereignisse nach Entlassung zu vermeiden. Mit den gesetzlichen Regelungen wie z. B. dem Rahmenvertrag über ein Entlassmanagement beim Übergang in die Versorgung nach Krankenhausbehandlung [6] und der ärztlichen Berufsordnung [16] sowie dem Apothekengesetz (ApoG, [17]) und der Apothekenbetriebsordnung (ApBetrO, [18]) sind Krankenhäuser, Ärzt*innen und Apotheker*innen zu bestimmten Maßnahmen verpflichtet (z. B. Mitgabe eines Medikationsplans, Sicherstellung der poststationären Arzneimittelversorgung, Erstellung eines Entlassbriefes, Risiko- und Sicherheitsaufklärung zu Therapien inkl. Arzneimitteln durch Ärzt*innen u. a.). Während einige Tätigkeiten aufgrund der gesetzlichen Grundlagen klar einzelnen Berufsgruppen zugeordnet sind und auch nicht delegiert werden können, obliegt es den Krankenhäusern, herauszuarbeiten, wie der hausinterne Prozess im Detail ausgestaltet werden soll und wie die Berufsgruppen zusammenarbeiten. Diese Festlegung soll in einem interprofessionellen Gremium erfolgen. Sofern die Umsetzung der rechtlichen Vorgaben am Standort durch ein zentrales Gremium begleitet wird, sollte ein/eine Apotheker*in aus der Krankenhausapotheke Mitglied sein. Es sollte mindestens eine benannte Person in der Krankenhausapotheke geben, die Ansprechpartner*in für die krankenhausweite Umsetzung der arzneimittelbezogenen Aspekte des Entlassmanagements ist. Aufgrund der gesetzlichen Regelungen ist der/die Apotheker*in verantwortlich, die Prozesse für die pharmazeutische Abgabe von Arzneimitteln zu gestalten; gleichzeitig ist er/sie nach ApoBetrO zur Beratung bei Abgabe verpflichtet. Diese Tätigkeiten sollen abgestimmt mit der lokalen Umsetzung des Entlassmanagements erfolgen.

E2: Verfahrensanweisungen (SOPs) sollen zur Umsetzung und Gestaltung des Entlassmanagements vorhanden sein, die einen rechtskonformen und sicheren Prozess gewährleisten.

Die Krankenhausapotheke soll die Erstellung der allgemeingültigen hausinternen Unterlagen – insbesondere in Bezug auf die arzneimittelbezogenen Aspekte für eine nahtlose Informationsweitergabe zur Arzneimitteltherapie sowie lückenlose Versorgung mit Arzneimitteln – mitgestalten. Dazu zählen die Mitgestaltung einer Verfahrensanweisung (SOP) zur Erstellung und Beratung des Entlassrezeptes und des Medikationsplans, die Durchführung von pharmazeutischen Entlassgesprächen oder arzneimittelbezogene Schulungen bzw. Bereitstellung von Informationsmaterialien. Es sind die Vorgaben der entsprechenden gesetzlichen Regelung zu beachten [6, 16–18].

E3: Im Verlauf bzw. zum Ende des stationären Aufenthaltes sollen erforderliche Maßnahmen ergriffen werden, die die Kontinuität der Versorgung sicherstellen.

An den Schnittstellen zwischen ambulanter und stationärer Versorgung, insbesondere der Aufnahme und Entlassung des Patienten/der Patientin, besteht die Gefahr, dass die Arzneimitteltherapie nicht nahtlos weitergeführt wird. Dies kann zu ABP mit gravierenden Folgen führen. Eine mögliche Ursache für ABP kann die fehlende oder mangelhafte Weitergabe von Informationen zwischen stationärem und ambulantem Sektor sein (Informationsverlust [19]).

Die Interventionen zur Kommunikation wurden mit reduzierter Krankenhauswiedereinweisung, höherer Adhärenz und Patient*innenzufriedenheit assoziiert [20]. Apotheker*innen können beispielweise durch Medication Reconciliation, Patient*innen-Edukation, Unterstützung bei der Erstellung von Entlassrezepten und/oder Medikationsplänen, aber auch durch die Verbesserung des Informationsaustausches mit dem ambulanten Sektor in den Entlassprozess eingebunden werden [20, 21]. Vor allem ein aktueller Medikationsplan kann einen entscheidenden Beitrag zur Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) leisten. Ein Medikationsplan erleichtert nicht nur die Arzneimittelanamnese im Krankenhaus (und in Alten- und Pflegeheimen), sondern auch die Abstimmung stationär (neu) verordneter Arzneimittel auf die (ambulante) Dauermedikation. Zur Verbesserung der Kommunikation zwischen den beteiligten Versorgungsbereichen sind dabei rechtzeitig Informationen über die medikamentöse Therapie bei Entlassung und die im Rahmen des Entlassmanagements verordneten Arzneimittel zu geben.

Weiterhin haben eine Darstellung von Änderungen der Hausmedikation, Erläuterungen und Hinweise zur Therapiedauer sowie Änderungen der Therapie im Arztbrief zu erfolgen. Auf diese Weise sollen Patient*innen und deren Angehörige bzw. weiterbetreuende Personen entlastet werden und eine lückenlose Anschlussversorgung sichergestellt werden.

Für die Kontinuität der Arzneimittelversorgung an den Schnittstellen ist es somit von entscheidender Bedeutung, dass die im Krankenhaus verwendete Medikationssoftware in der Lage ist, sowohl bei der Aufnahme in das Krankenhaus die Informationen des Bundeseinheitlichen/elektronischen Medikationsplans (BMP/eMP) oder der elektronischen Patientenakte (ePA) auszulesen und zu verarbeiten als auch bei der Entlassung einen neuen BMP/eMP sowie gegebenenfalls Entlassrezepte (auf Papier oder elektronisch) zu erstellen. Darüber können durch eine gezielte Beratung zu neu verordneten Arzneimitteln bei der Entlassung aus dem Krankenhaus sowohl Wissen und Zufriedenheit von Patient*innen und die Therapietreue erhöht als auch Wiederaufnahmen in das Krankenhaus gesenkt werden [20, 22, 23]. Obwohl diese pharmazeutische Dienstleistung in Deutschland noch nicht fest etabliert ist, kann eine Arzneimittelberatung bei der Entlassung die Patient*innensicherheit im Rahmen eines strukturierten Entlassmanagements weiter verbessern [24, 25].

Essenziell für die Kontinuität der Versorgung ist eine enge Verzahnung mit dem ambulanten Versorgungssektor. So können zum Beispiel Follow-up-Telefonate aus dem Krankenhaus heraus geplant werden oder andersherum die Ansprechbarkeit des Krankenhauses für die Weiterbehandelnden möglichst niederschwellig gestaltet werden [26].

VI.2. Kontinuität der Versorgung (Tab. 2)

Tab. 2. Kontinuität der Versorgung

|

E Nr. |

Empfehlung |

Konsens |

|

E4 |

Ein Medikationsabgleich der Entlassmedikation soll durchgeführt werden. |

Starker Konsens |

|

E4a |

Änderungen in der Medikation während des stationären Aufenthalts sollen im Rahmen des Entlassmanagements plausibilisiert werden. |

Starker Konsens |

|

E5 |

Es soll eine Bedarfsprüfung hinsichtlich der Ausstellung von Entlassrezepten bzw. einer pharmazeutischen Abgabe erfolgen, um die kontinuierliche Versorgung mit Arzneimitteln sicherzustellen. |

Konsens (88 %) |

|

E6 |

Sowohl für die pharmazeutische Abgabe als auch die Erstellung des Entlassrezeptes sollen hausinterne Umsetzungsempfehlungen erstellt werden. |

Konsens (91 %) |

Maßnahmen zur Sicherstellung einer lückenlosen Arzneimittelversorgung sind rechtlich sowohl im Rahmenvertrag über ein Entlassmanagement beim Übergang in die Versorgung nach Krankenhausbehandlung [6] als auch im ApoG und der ApBetrO geregelt.

E4: Ein Medikationsabgleich der Entlassmedikation soll durchgeführt werden.

Bei der Prüfung der Entlassmedikation auf Plausibilität soll auch ein Medikationsabgleich (Medication Reconciliation) durchgeführt werden [8, 27]. Durch zahlreiche Studien sind Diskrepanzen (25–55 %) auch bei der Entlassung aus dem Krankenhaus beschrieben [28–30]. Sowohl Medication Reconciliation als auch eine Medikationsanalyse tragen dazu bei, Medikationsfehler an allen Übergängen sowohl intern (Verlegung) und extern (Aufnahme und Entlassung) zu reduzieren [31–34]. Darüber hinaus konnten positive Effekte auf die Arbeitslast von Mitarbeitenden im Gesundheitswesen beobachtet werden [27]. In Analogie zur Arzneimittelanamnese bei der Aufnahme in das Krankenhaus sollen auf diese Weise Medikationsfehler durch eindeutige Verordnung und Informationen über alle anzuwendenden Arzneimittel vermieden werden [19]. Der Medikationsabgleich reduziert Doppeltherapien und Medikationsfehler wie z. B. fehlende klare Angaben dazu, welche Hausmedikation nach der Entlassung aus dem Krankenhaus wieder aufgenommen und/oder abgesetzt werden soll [30]. Der Medikationsabgleich sollte an weitere Prozesse wie z. B. Entlassplanung und Patient*innengespräche und Entlassanweisungen gekoppelt sein [30]. Typischerweise wird dieser Prozess von klinisch-pharmazeutisch tätigen Mitarbeitenden durchgeführt.

Die kontinuierliche Analyse der Medikation während des stationären Aufenthalts soll auch die Entlassung im Blick behalten. Zusätzlich kann eine Medikationsanalyse bei Entlassung durchgeführt werden, um weitere ABP des Patienten/der Patientin zu detektieren.

E4a: Änderungen in der Medikation während des stationären Aufenthalts sollen im Rahmen des Entlassmanagements plausibilisiert werden.

Jede Änderung wird hinsichtlich ihrer geplanten Fortführung in der ambulanten Weiterversorgung plausibilisiert. Dies bedeutet, dass ggf. auch eine Bedarfsprüfung erfolgt und Patient*innen entweder mit Arzneimitteln versorgt werden müssen (s. auch Empfehlung 5) oder eine frühzeitige Kommunikation mit dem Weiterbehandelnden bzw. der versorgenden öffentlichen Apotheke hinsichtlich der Versorgung initiiert wird. Beabsichtigte Änderungen müssen im Arztbrief nachvollziehbar erläutert werden [6]. Unbeabsichtigte Änderungen müssen vermieden werden. Dies beinhaltet auch eine etwaige Rückumstellung von Arzneimitteln, die nur aufgrund der im Krankenhaus geltenden Hausliste umgestellt wurden (sowohl Aut-idem- als auch Aut-simile-Umstellungen). Bei expliziten pharmazeutischen Prüfungen sollte im Arztbrief auch eine spezielle Sektion mit einem pharmazeutischen Konsil aufgenommen werden.

E5: Es soll eine Bedarfsprüfung hinsichtlich der Ausstellung von Entlassrezepten bzw. einer pharmazeutischen Abgabe erfolgen, um die kontinuierliche Versorgung mit Arzneimitteln sicherzustellen.

Der Rahmenvertrag Entlassmanagement [6] definiert zwei Maßnahmen zur Sicherstellung einer lückenlosen Arzneimittelversorgung, die über die bloße Informationsweitergabe hinausgehen. So können Krankenhäuser am Tag der Entlassung Entlassrezepte ausstellen, die speziellen Anforderungen unterliegen (z. B. Verordnung von Packungen mit dem kleinsten Packungsgrößenkennzeichen, verkürzte Gültigkeit). Im Krankenhaus sollte eine Verordnungssoftware vorhanden sein, die eine vollständige und korrekte Erstellung des Entlassrezeptes unterstützt. Zu beachten sind dabei auch die Vorgaben der Anlage 8 zum Rahmenvertrag über die Arzneimittelversorgung [35]. Darüber hinaus darf eine pharmazeutische Abgabe vor und an Wochenenden und Feiertagen sowie bei Verordnung von häuslicher Krankenpflege für maximal 3 Tage erfolgen [17]. Zur Verbesserung der Kommunikation zwischen den beteiligten Versorgungsbereichen sind dabei rechtzeitig Informationen über die medikamentöse Therapie bei Entlassung und die im Rahmen des Entlassmanagements verordneten Arzneimittel zu geben [27]. Zum Beispiel kann die Krankenhausapotheke mit der öffentlichen Apotheke der Patient*innen bei drohenden Versorgungslücken (wie z. B. bei Verordnungen von Rezepturen) Kontakt aufnehmen.

E6: Sowohl für die pharmazeutische Abgabe als auch die Erstellung des Entlassrezeptes sollen hausinterne Umsetzungsempfehlungen erstellt werden.

Die Krankenhausapotheke soll sich bei der Erstellung einer SOP zur Arzneimittelabgabe und Rezepterstellung bei Entlassung sowie bei den dazu mitgeltenden Unterlagen (wie z. B. Schulungsmaterialien und Handouts) beteiligen [21]. Dabei ist auch das übliche Einlöseverhalten von Patient*innen nach Entlassung zu beachten. So werden etwa 40 % der Entlassrezepte nicht taggleich eingelöst und insbesondere bei am Samstag ausgestellten Entlassrezepten erfolgt die Einlösung bzw. Belieferung erst am Montag [36]. Die in Anlagen 1 bis 3 befindlichen Best-Practice-Beispiele können zur Erstellung der hauseigenen Standards genutzt werden.

VI.3. Information und Beratung des Patienten/der Patientin (Tab. 3)

Tab. 3. Information und Beratung des Patienten/der Patientin

|

E Nr. |

Empfehlung |

Konsens |

|

E7 |

Der Patient/die Patientin soll über im Krankenhaus angesetzte Arzneimittel aufgeklärt und informiert werden. |

Starker Konsens (100 %) |

|

E8 |

Es muss sichergestellt sein, dass Patient*innen bei Anspruch einen Medikationsplan erhalten und zu diesem informiert werden. |

Starker Konsens (100 %) |

|

E9 |

Es muss sichergestellt werden, dass der Patient/die Patientin am Tag der Entlassung zumindest einen vorläufigen Entlassbrief erhält, für die Weitergabe an die/den weiterbehandelnde/n Ärztin/Arzt. |

Starker Konsens (100 %) |

|

E10 |

Für die Darstellung der Medikation einschließlich der stationären Änderungen im Entlassbrief sollen hausinterne Umsetzungsempfehlungen erstellt werden. |

Starker Konsens (100 %) |

|

E11 |

Im Krankenhaus sollte eine Software vorhanden sein, die eine Übernahme der Informationen zu Vor- und Entlassmedikation in den Entlassbrief unterstützt. |

Konsens (92 %) |

|

E12 |

Teil des ärztlichen Entlassgesprächs muss die Risiko- und Sicherheitsaufklärung zu Therapien inkl. Arzneimitteln sein. Darüber hinaus kann ein pharmazeutisches Entlassgespräch etabliert werden. |

Starker Konsens (100 %) |

|

E13 |

Es soll hausintern geprüft werden, für welche Patient*innen ein pharmazeutisches Entlassgespräch mit welchen Inhalten sinnvoll ist. |

Konsens (92 %) |

Maßnahmen zur Information und Beratung des Patienten/der Patientin bei Entlassung sind rechtlich u. a. geregelt im Rahmenvertrag Entlassmanagement (z. B. Ausstellung eines Medikationsplans) sowie in der ärztlichen Berufsordnung (z. B. Patient*innengespräch bei Entlassung, Erstellung eines Entlassbriefes) [6, 16].

E7: Der Patient/die Patientin soll über im Krankenhaus angesetzte Arzneimittel aufgeklärt und informiert werden.

Im Entlassgespräch soll das weitere Vorgehen zur medikamentösen Versorgung erläutert und wenn möglich, für den Patienten/die Patientin verständlich schriftlich festgehalten werden (Anlage 4). Hausintern kann festgelegt werden, welche Patient*innengruppe von einem zusätzlichen pharmazeutischen Entlassgespräch, je nach Risiko für das Auftreten von ABP nach Entlassung, profitiert [37, 38]. In Anlage 5 sind Beispiele aus der Literatur zur Identifizierung bestimmter Risikopatient*innen und mögliche Inhalte der pharmazeutischen Entlassgespräche enthalten. Eine dann automatisierte Identifikation der Risikopatient*innen über das hausinterne Krankenhausinformationssystem (KIS) kann angestrebt werden. Für den Fall, dass der Patient/die Patientin nach Entlassung seine/ihre Medikation nicht eigenständig managt, sollten pflegende Zu- oder Angehörige in das Entlassgespräch einbezogen werden. Laut Abschlussbericht zur Entwicklung eines Qualitätssicherungsverfahren Entlassmanagement des IQTIG sollte ein Entlassgespräch spätestens einen Tag vor Entlassung stattfinden [15]. Eine gute Kommunikation zwischen Patient*innen und Ärzt*innen, aber auch mit weiterem Personal wie Apotheker*innen oder Pflegefachpersonen, steigert die Adhärenz der Patient*innen in hohem Maße [39]. Hierbei ist besonders darauf zu achten, dass das Personal zu diesem Thema geschult wird. Direkter Augenkontakt, Interesse an den Aussagen der Patient*innen, die vollständige und klare Vermittlung von Empfehlungen, Loben einer guten Adhärenz, Lösen von Problemen und Änderung des Therapieplans zugunsten der Anliegen der Patient*innen stellen Wege zur Adhärenzverbesserung dar [40]. Das Wissen der Patient*innen über ihre Erkrankung und deren Therapie beeinflusst unter anderem die Adhärenz [41]. Die Studien zu diesem Thema sind heterogen. Während einige Untersuchungen positive Effekte eines stationären Entlassgespräches auf die Adhärenz zeigten [42–45], konnten andere keinen Nutzen feststellen [46–49]. Unterschiede hinsichtlich Alter und Erkrankung des untersuchten Patient*innenkollektivs, der verwendeten Methode zur Adhärenzmessung, der Intervention und der beratenden Person erschweren einen Vergleich der Studien. Hinzu kommt, dass ein Großteil der bereits existierenden Studien aus dem angloamerikanischen Raum kommt. In Deutschland untersuchten lediglich Strobach et al. den Nutzen eines Entlassberatungsgesprächs auf das Wissen der Patient*innen im Rahmen einer Pilotstudie mit einer sehr kleinen Fallzahl [23].

E8: Es muss sichergestellt sein, dass Patient*innen bei Anspruch einen Medikationsplan erhalten und zu diesem informiert werden.

Wird die Patientin/der Patient mit einer Medikation von gleichzeitig mindestens drei verordneten Arzneimitteln entlassen, erhält sie/er einen Medikationsplan. Es gelten die Vorgaben nach § 31a SGB V und § 29a Bundesmantelvertrag-Ärzte (BMV-Ä).

E9: Es muss sichergestellt werden, dass der Patient/die Patientin am Tag der Entlassung zumindest einen vorläufigen Entlassbrief erhält, für die Weitergabe an die/den weiterbehandelnde/n Ärztin/Arzt.

Die Vorgabe zur Mitgabe zumindest eines vorläufigen Entlassbriefes am Tag der Entlassung ist so im Rahmenvertrag zum Entlassmanagement formuliert [6] und entsprechend übernommen. Tatsächlich berichten viele niedergelassene Ärzt*innen, nicht rechtzeitig Informationen zum stationären Aufenthalt ihrer Patient*innen zu erhalten, sodass die Patient*innen auch darauf hingewiesen werden sollten, den Entlassbrief zeitnah ihren Ärzt*innen zur Verfügung zu stellen. Zusätzlich ist ein standardisierter Versand der Arztbriefe direkt an die Weiterbehandelnden z. B. über Kommunikation im Medizinwesen (KIM) oder die ePA erstrebenswert. Gemäß Rahmenvertrag muss im Entlassbrief verpflichtend eine Rufnummer einer/eines zuständigen Ansprechpartnerin/Ansprechpartners für Rückfragen der weiterbehandelnden Leistungserbringenden angegeben werden [6]. Gegebenenfalls kann auch eine Rufnummer der Krankenhausapotheke im Arztbrief für Rückfragen zur Arzneimitteltherapie erwähnt werden.

E10: Für die Darstellung der Medikation einschließlich der stationären Änderungen im Entlassbrief sollen hausinterne Umsetzungsempfehlungen erstellt werden.

Untersuchungen haben gezeigt, dass durch geringe Absprachen zwischen den stationären und ambulanten Akteur*innen Medikamente von der/dem nachsorgenden Hausärztin/Hausarzt meist kurz nach der Entlassung wieder umgestellt werden [50–53]. Dem Entlassbrief kommt an der Schnittstelle zwischen Krankenhaus und ambulantem Bereich eine zentrale Rolle in der Arzneimitteltherapiesicherheit zu. Die Mindestinhalte sind in der aktuellen Version des Rahmenvertrags Entlassmanagement verschriftlicht und sollen strukturierte Information zu Vormedikation, Änderung der Medikation und Entlassmedikation beinhalten [6]. Idealerweise werden auch die Änderungen der Medikation darin begründet und Hinweise zum weiteren Umgang mit der Medikation (beispielsweise Monitoring) gegeben. Ebenso muss laut Rahmenvertrag im Entlassbrief dokumentiert werden, welche Arzneimittel mitgegeben oder rezeptiert worden sind inklusive Angaben zu: Arzneimittel, Darreichungsform, Stärke und Menge. Relevante arzneimittel- bzw. therapiebezogene Ergebnisse pharmazeutischer Interventionen mit Auswirkung auf die ambulante Weiterversorgung können auch im Entlassbrief abgebildet sein (z. B. pharmazeutische Konsile, identifizierte arzneimittelbezogene Probleme wie Non-Adhärenz, Ergebnisse aus dem Antibiotika-Stewardship-Programm [ABS]) [6]. Diese Informationen bilden damit die Basis für die weitere ambulante Arzneimitteltherapie. Dabei sind die Anforderungen des Rahmenvertrags eher umgesetzt, wenn eine spezifische Software zur Erstellung der Medikationsinformationen genutzt wurde [53]. Die Krankenhausapotheke sollte die Etablierung einheitlicher Standards für die Digitalisierung der Entlassmedikation (Bereitstellung in der ePA und Versand über KIM) mit standardisierten Datenmasken und Checklisten zu Mindestinhalten unterstützen.

Bei Rückfragen zur Arzneimitteltherapie nach Entlassung muss sichergestellt sein, dass sich Patient*innen an das Krankenhaus wenden können. Über die Möglichkeit der Inanspruchnahme der pharmazeutischen Dienstleistungen „erweiterte Medikationsberatung“ für Patient*innen mit entsprechendem Anspruch (Polymedikation, Organtransplantation, orale Antitumortherapie) nach Krankenhausaufenthalt in einer öffentlichen Apotheke kann hingewiesen werden.

E11: Im Krankenhaus sollte eine Software vorhanden sein, die eine Übernahme der Informationen zu Vor- und Entlassmedikation in den Entlassbrief unterstützt.

76 % der Häuser haben keine oder keine ausreichende IT-Ausstattung, z. B. Scanner (Hardware) zum Einlesen des Medikationsplans bei Aufnahme. Gut 50 % der Häuser fehlt Software zur Rückumstellung der Medikation bei der Entlassung [54].

E12: Teil des ärztlichen Entlassgesprächs muss die Risiko- und Sicherheitsaufklärung zu Therapien inkl. Arzneimitteln sein. Darüber hinaus kann ein pharmazeutisches Entlassgespräch etabliert werden.

Fehlende Beratung zur Versorgung und unzureichendes Wissen über therapeutische Maßnahmen für die Zeit nach der Entlassung führen zu einem „Gefährdungspotenzial für die Patient*innen“ [6, 53]. Der Rahmenvertrag Entlassmanagement regelt, dass die Patient*innen „über die [ihrem] Krankheitsbild entsprechenden Versorgungsmöglichkeiten und -strukturen für die Anschlussversorgung“ (Bundesschiedsamt, Aktenzeichen BSA-Ä 1–16 2016: § 7 Abs. 2) zu informieren sind [6]. Leitlinien empfehlen, dass Patient*innen umfassend über ihre Diagnose und Behandlung informiert werden sollen. Bei Bedarf sollen die Angehörigen bzw. Pflegenden hinzugezogen werden [9].

Darüber können durch eine gezielte Beratung bei der Entlassung aus dem Krankenhaus sowohl Wissen und Zufriedenheit der Patient*innen durch gezielte Informationen zu neu verordneten Arzneimitteln und die Therapietreue erhöht als auch Wiederaufnahmen in das Krankenhaus gesenkt werden [20, 22, 23].

E13: Es soll hausintern geprüft werden, für welche Patient*innen ein pharmazeutisches Entlassgespräch mit welchen Inhalten sinnvoll ist.

Die Literatur zeigt, dass es eine hohe Variabilität darin gibt, welche Inhalte in pharmazeutischen Entlassgesprächen diskutiert werden, wie lang diese Gespräche sind und welche Patient*innen ausgewählt werden [55]. Die Ausgestaltung unterscheidet sich sowohl zwischen Ländern als auch über den zeitlichen Verlauf. Insgesamt wurden in einem kürzlich erschienenen Review über 30 unterschiedliche Komponenten vorgestellt, die in einem pharmazeutischen Entlassgespräch enthalten sein können [55]. Ob dieser Vielfalt erscheint es umso wichtiger, hausintern herauszustellen, welche Patient*innen im eigenen Setting am meisten von einem solchen zusätzlichen Gespräch profitieren können, weil sie z. B. noch nicht engmaschig während des stationären Aufenthaltes betreut waren, besonders erklärungsbedürftige Änderungen in der Therapie hatten, für die durch andere Heilberufler*innen noch nicht ausreichend Zeit gefunden wurde, oder ein besonders hohes Rehospitalisierungsrisiko bekannt ist. Auch die Inhalte unterscheiden sich je nach identifiziertem Patient*innenkollektiv, im Expert*innenkonsens wurde jedoch empfohlen, die Gespräche stark zu fokussieren und auf wenige Inhalte zu priorisieren.

VII. Verabschiedung

Durch den ADKA-Vorstand am 28.04.2025.

VIII. Literatur

1. Alqenae FA, Steinke D, Keers RN. Prevalence and nature of medication errors and medication-related harm following discharge from hospital to community settings: a systematic review. Drug Saf. 2020;43:517–537. DOI: 10.1007/s40264–020–00918–3.

2. Parekh N, Ali K, Stevenson JM, PRIME study group, et al. Incidence and cost of medication harm in older adults following hospital discharge: a multicentre prospective study in the UK. Br J Clin Pharmacol. 2018;84:1789–1797. DOI: 10.1111/bcp.13613.

3. Koehler BE, Richter KM, Youngblood L, et al. Reduction of 30-day postdischarge hospital readmission or emergency department (ED) visit rates in high-risk elderly medical patients through delivery of a targeted care bundle. J Hosp Med. 2009;4:211–218. DOI: 10.1002/jhm.427.

4. Morath B, Mayer T, Send AFJ, et al. Risk factors of adverse health outcomes after hospital discharge modifiable by clinical pharmacist interventions: a review with a systematic approach. Br J Clin Pharmacol. 2017;83:2163–2178. DOI: 10.1111/bcp.13318.

5. Coleman EA, Smith JD, Raha D, et al. Posthospital medication discrepancies: prevalence and contributing factors. Arch Intern Med. 2005;165:1842–1847. DOI: 10.1001/archinte.165.16.1842.

6. Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG), Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), GKV-Spitzenverband. Rahmenvertrag Entlassmanagement beim Übergang in die Versorgung nach Krankenhausbehandlung gemäß § 39 Absatz 1a Satz 9 SGB V. 12. Änderungsvereinbarung vom 01.07.2024.

7. World Health Organization: Action on Patient Safety (High5s) – Medication Reconciliation SOP. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/patient-safety/high5s/h5s-sop.pdf?sfvrsn=594d8e49_4 (Zugriff am 07.02.2025).

8. Medicines reconciliation: A toolkit for pharmacists. The Hague: International Pharmaceutical Federation: https://www.fip.org/file/4949 (Zugriff am 12.03.2025).

9. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Transition between inpatient hospital settings and community or care home settings for adults with social care needs. (NG 27). In: National Institute for Health and Care Excellence (NICE), 2015.

10. Nationale Transmurale Vereinbarung (LTA) Antikoagulationsversorgung, autorisiert im November 2021. https://www.knmp.nl/richtlijnen/landelijke-transmurale-afspraak-lta-antistollingszorg. (Zugriff am 07.02.2025).

11. Operational Direction Implementation of the More Beds, Better Care Act, 2022: Discharge Planning Policy, 2022.

12. Centers for Medicare & Medicaid Services. CFR § 482.43 Condition of participation: Discharge planning. https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2007-title42-vol4/pdf/CFR-2007-title42-vol4-sec482-43.pdf. (Zugriff am 07.02.2025).

13. Australian Commission of Safety and Quality in Health Care (ACSQHC). National Safety and Quality Health Service (NSQHS) Standards, released in November 2017 and updated in May 2021. https://www.safetyandquality.gov.au/standards/nsqhs-standards (Zugriff am 07.02.2025).

14. Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) e. V. AWMF-Regelwerk: Klassifikation S2-Leitlinien. https://www.awmf.org/regelwerk/stufenklassifikationen. (Zugriff am 11.11.2024).

15. Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG): QS-Verfahren Entlassmanagement: Abschlussbericht – Berlin: https://iqtig.org/veroeffentlichungen/entlassmanagementab

16. Bundesärztekammer. (Muster-)Berufsordnung für die in Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte – MBO-Ä 1997 –*) in der Fassung des Beschlusses des 128. Deutschen Ärztetages vom 9. Mai 2024 in Mainz. In: Dtsch Arztebl. 2019. DOI: 10.3238/arztebl.2024.mbo_daet2024.

17. Gesetz über das Apothekenwesen (Apothekengesetz – ApoG). https://www.gesetze-im-internet.de/apog/BJNR006970960.html (Zugriff am 27.06.2024).

18. Verordnung über den Betrieb von Apotheken (Apothekenbetriebsordnung – ApBetrO). https://www.gesetze-im-internet.de/apobetro_1987/BJNR005470987.html (Zugriff am 27.06.2024).

19. Langebrake C. Arzneimittelversorgung zwischen ambulanter und stationärer Behandlung. In: Arzneimittel-Kompass 2022: Qualität der Arzneimittelversorgung. Springer-Verlag Berlin, Heidelberg. 2022:161–170.

20. Becker C, Zumbrunn S, Beck K, et al. Interventions to improve communication at hospital discharge and rates of readmission: a systematic review and meta-analysis. JAMA Netw Open. 2021;4:e2119346. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2021.19346.

21. Saager B, Rausche T, Reinke, B, et al. Die Rolle der Krankenhausapotheke im Entlassmanagement. Ein Erfahrungsbericht. Krankenhauspharmazie. 2018;39:94–98.

22. Nehrdich D, Langebrake C, Bleich C, et al. Benefit of pharmaceutical discharge education in patients with cardiovascular diseases. Int J Clin Pharm. 2012;34:176.

23. Strobach D, Vetter-Kerkhoff C, Bogner J, et al. Patient medication counseling–patient counseling about discharge medication. Med Klin (Munich). 2000;95:548–551. DOI: 10.1007/pl00002061

24. Lee R, Malfair S, Schneider J, et al. Evaluation of Pharmacist Intervention on Discharge Medication Reconciliation. Can J Hosp Pharm. 2019;72:111–118.

25. Bajeux E, Alix L, Cornee L, et al. Pharmacist-led medication reconciliation at patient discharge: a tool to reduce healthcare utilization? An observational study in patients 65 years or older. BMC Geriatr. 2022;22:576. DOI: 10.1186/s12877–022–03192–3.

26. Odeh M, Scullin C, Fleming G, et al. Ensuring continuity of patient care across the healthcare interface: Telephone follow-up post-hospitalization. Br J Clin Pharmacol. 2019;85:616–625. DOI: 10.1111/bcp.13839.

27. Huckels-Baumgart S, Manser T, Berning D, et al. Implementierungshandbuch „Handlungsempfehlung zu Medication Reconciliation“. In: Bonn: Institut für Patientensicherheit (IfPS); 2015.

28. Alanazi AS, Awwad S, Khan TM, et al. Medication reconciliation on discharge in a tertiary care Riyadh Hospital: An observational study. PLoS One. 2022;17:e0265042. DOI: 10.1371/journal.pone.0265042.

29. Dei Tos M, Canova C, Dalla Zuanna T. Evaluation of the medication reconciliation process and classification of discrepancies at hospital admission and discharge in Italy. Int J Clin Pharm. 2020;42:1061–1072. DOI: 10.1007/s11096–020–01077–2.

30. Wong JD, Bajcar JM, Wong GG, et al. Medication reconciliation at hospital discharge: evaluating discrepancies. Ann Pharmacother. 2008;42:1373–1379. DOI: 10.1345/aph.1L190.

31. Schnipper JL, Kirwin JL, Cotugno MC, et al. Role of pharmacist counseling in preventing adverse drug events after hospitalization. Arch Intern Med. 2006;166:565–571. DOI: 10.1001/archinte.166.5.565.

32. Murphy EM, Oxencis CJ, Klauck JA, et al. Medication reconciliation at an academic medical center: implementation of a comprehensive program from admission to discharge. Am J Health Syst Pharm. 2009;66:2126–2131. DOI: 10.2146/ajhp080552.

33. Tully MP, Buchan IE. Prescribing errors during hospital inpatient care: factors influencing identification by pharmacists. Pharm World Sci. 2009;31:682–688. DOI: 10.1007/s11096–009–9332-x.

34. Tully AP, Hammond DA, Li C, et al. Evaluation of medication errors at the transition of care from an ICU to non-ICU location. Crit Care Med. 2019;47:543–549. DOI: 10.1097/CCM.0000000000003633.

35. Spitzenverbände der Krankenkassen (GKV-SV) und Deutscher Apothekerverband e. V. (DAV). Rahmenvertrag über die Arzneimittelversorgung nach § 129 Absatz 2 SGB V in der Fassung vom 17.01.2008. http://www.pharmatrix.de/cms/upload/pdf/Recht/SGB_GKV/20080117_Rahmenvertrag_129_.pdf.

36. Hilgarth H, Gradl G, Metzger NM, et al. The utilization of discharge prescriptions in Germany. Dtsch Arztebl Int. 2024;121:539–540. DOI: 10.3238/arztebl.m2024.0095.

37. Sze WT, Pudney R, Wei L. Inpatients’ satisfaction towards information received about medicines. Eur J Hosp Pharm. 2020;27:280–285. DOI: 10.1136/ejhpharm-2018–001721.

38. O‘Mahony E, Kenny J, Hayde J, et al. Development and evaluation of pharmacist-provided teach-back medication counselling at hospital discharge. Int J Clin Pharm. 2023;45:698–711. DOI: 10.1007/s11096–023–01558–0.

39. Ciechanowski PS, Katon WJ, Russo JE, et al. The patient-provider relationship: attachment theory and adherence to treatment in diabetes. Am J Psychiatry. 2001;158:29–35. DOI: 10.1176/appi.ajp.158.1.29.

40. Bender BG. Overcoming barriers to nonadherence in asthma treatment. J Allergy Clin Immunol. 2002;109:554–559. DOI: 10.1067/mai.2002.124570.

41. World Health Organization (WHO). Adherence to long-term therapies: evidence for action. World Health Organization; 2003. https://iris.who.int/handle/10665/42682

42. Al-Eidan FA, McElnay JC, Scott MG, et al. Management of helicobacter pylori eradication–the influence of structured counselling and follow-up. Br J Clin Pharmacol. 2002;53:163–171. DOI: 10.1046/j.0306–5251.2001.01531.x.

43. Sadik A, Yousif M, McElnay JC. Pharmaceutical care of patients with heart failure. Br J Clin Pharmacol. 2005;60:183–193. DOI: 10.1111/j.1365–2125.2005.02387.x.

44. Al-Rashed SA, Wright DJ, Roebuck N, et al. The value of inpatient pharmaceutical counselling to elderly patients prior to discharge. Br J Clin Pharmacol. 2002;54:657–664. DOI: 10.1046/j.1365–2125.2002.01707.x.

45. Varma S, McElnay JC, Hughes CM, et al. Pharmaceutical care of patients with congestive heart failure: interventions and outcomes. Pharmacotherapy. 1999;19:860–869. DOI: 10.1592/phco.19.10.860.31565.

46. Lopez Cabezas C, Falces Salvador C, et al. Randomized clinical trial of a postdischarge pharmaceutical care program vs regular follow-up in patients with heart failure. Farm Hosp. 2006;30:328–342. DOI: 10.1016/s1130–6343(06)74004–1.

47. Nazareth I, Burton A, Shulman S, et al. A pharmacy discharge plan for hospitalized elderly patients–a randomized controlled trial. Age Ageing 2001;30:33–40. DOI: 10.1093/ageing/30.1.33.

48. Stevens VJ, Shneidman RJ, Johnson RE, et al. Helicobacter pylori eradication in dyspeptic primary care patients: a randomized controlled trial of a pharmacy intervention. West J Med. 2002;176:92–96.

49. Tsuyuki RT, Fradette M, Johnson JA, et al. A multicenter disease management program for hospitalized patients with heart failure. J Card Fail. 2004;10:473–480. DOI: 10.1016/j.cardfail.2004.02.005.

50. Gröber-Grätz D, Waldmann UM, Metzinger U, et al. Gründe von Änderungen der medikamentösen Therapie nach Krankenhausentlassung – eine qualitative Studie aus Sichtweise von Hausärzten und Patienten. Das Gesundheitswesen 2014;76:639–644.

51. Herrmann M, von Waldegg G, Kip M, et al. Hausärztliche Arzneimittelpriorisierung bei stationär entlassenen, multimorbiden, älteren Patienten – Ein Vignetten-Ansatz aus der Hausarzt-Perspektive. Das Gesundheitswesen 2015;77:16–23.

52. Tezcan-Güntekin H. Medikationsprobleme bei Entlassung aus dem Krankenhaus und Implikationen für die transkulturelle Versorgung. Nervenheilkunde 2017;36:530–535.

53. Klasing S, Dorje F, Metzger N, et al. Continuity of medication information transfer and continuous medication supply during hospital-to-home transitions – nationwide surveys in hospital and community pharmacies after implementing new legal requirements in Germany. BMC Health Serv Res. 2024;24:993. DOI: 10.1186/s12913–024–11208–4.

54. Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker e. V., Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG). Empfehlungen zur Digitalisierung im Medikationsprozess in Krankenhäusern. In: Projektbericht im Rahmen des Aktionsplan Arzneimitteltherapiesicherheit 2021–24 (AP AMTS). 2024.

55. Bonetti AF, Reis WC, Lombardi NF, et al. Pharmacist-led discharge medication counselling: A scoping review. J Eval Clin Pract. 2018;24:570–579. DOI: 10.1111/jep.12933.

56. Verordnung über die Verschreibungspflicht von Arzneimitteln (Arzneimittelverschreibungsverordnung – AMVV). https://www.gesetze-im-internet.de/amvv/BJNR363210005.html (Zugriff am 27.06.2024).

57. Deutsches Apotheken Portal. Arbeitshilfe Entlassmanagement. https://www.deutschesapothekenportal.de/rezept-retax/retax-arbeitshilfen/spezielle-rezepte/entlassmanagement/ (Zugriff am 27.06.2024).

58. Deutsche Krankenhausgesellschaft. Umsetzungshinweise der Deutschen Krankenhausgesellschaft zum Rahmenvertrag über ein Entlassmanagement nach § 39 Abs. 1a Satz 9 SGB V. Stand 28.08.2019. https://www.dkgev.de/fileadmin/default/Mediapool/2_Themen/2.3_Versorgung-Struktur/2.3.3_Entlassmanagement/DKG_Umsetzungshinweise_Entlassmanagement.pdf

59. Verordnung über das Verschreiben, die Abgabe und den Nachweis des Verbleibs von Betäubungsmitteln (Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung – BtMVV). https://www.gesetze-im-internet.de/btmvv_1998/BJNR008000998.html (Zugriff am 27.06.2024).

60. Pal A, Babbott S, Wilkinson ST. Can the targeted use of a discharge pharmacist significantly decrease 30-day readmissions? Hosp Pharm. 2013;48:380–388. DOI: 10.1310/hpj4805–380.

61. National Health Service England (NHS). NHS Discharge Medicines Service – Essential Service. Toolkit for pharmacy staff in community, primary and secondary care. 15th January 2021. Publications approval reference: PAR366. https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2021/01/B0366-discharge-medicines-toolkit.pdf

62. Freyer J, Greißing C, Buchal P, et al. Entlassungsmedikation – Was weiß der Patient bei Entlassung über seine Arzneimittel? DMW-Deutsche Medizinische Wochenschrift 2016;141:e150–e156.

63. Barbonus C, Heyde C, Bertsche T. Entlassmanagement im Rahmen der pharmazeutischen Betreuung und Arzneimitteltherapiesicherheit. präsentiert beim 48. Wissenschaftlichen ADKA Jahreskongress. 2023. Nürnberg.

64. Ahmad A, Mast MR, Nijpels G, et al. Identification of drug-related problems of elderly patients discharged from hospital. Patient Prefer Adherence. 2014;8:155–165. DOI: 10.2147/PPA.S48357.

65. Kwan JL, Lo L, Sampson M, et al. Medication reconciliation during transitions of care as a patient safety strategy: a systematic review. Ann Intern Med. 2013;158:397–403. DOI: 10.7326/0003–4819–158–5-201303051–00006.

66. Phatak A, Prusi R, Ward B, et al. Impact of pharmacist involvement in the transitional care of high-risk patients through medication reconciliation, medication education, and postdischarge call-backs (IPITCH Study). J Hosp Med. 2016;11:39–44. DOI: 10.1002/jhm.2493.

67. Canadian Society of Hospital Pharmacists (CSHP). Canadian Society of Hospital Pharmacists, Discharge Medication Management Toolkit. Ottawa, Ontario: https://www.cshp.ca/common/Uploaded%20files/PDFs/Discharge-Medication-Management-Toolkit-Sep%2023.pdf (Zugriff am 13.02.2025).

68. Davis D, Rogers M, Baker J, et al. Impact of Pharmacist counseling at discharge for older people. Sr Care Pharm. 2021;36:652–673. DOI: 10.4140/TCP.n.2021.652.

69. Advanced Pharmacy Australia (AdPha). SHPA Committee of Specialty Practice in Clinical Pharmacy. Chapter 1: Medication Reconciliation. J Pharm Pract Res. 2013;43(S2):S6–S12. https://www.adpha.au/publicassets/4adc0a0d-eb77-ec11-80de-005056be03d0/Chapter%201%20-%20Medication%20Reconciliation.pdf. DOI: 10.1002/j.2055–2335.2013.tb00895.x.

70. Mercuro NJ, Medler CJ, Kenney RM, et al. Pharmacist-driven transitions of care practice model for prescribing oral antimicrobials at hospital discharge. JAMA Netw Open. 2022;5:e2211331. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2022.11331.

71. Saedder EA, Lisby M, Nielsen LP, et al. Detection of patients at high risk of medication errors: Development and validation of an algorithm. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2016;118:143–149. DOI: 10.1111/bcpt.12473.

IX. Anlagen

Anlage 1: Hinweise zur Abgabe von Arzneimitteln

Sollten Arzneimittel abgegeben werden, muss die Dauer der Versorgung definiert werden [§ 8 Abs. 3a der Arzneimittel-Richtlinie]. Bei Abgabe vor Wochenende und Feiertag kann die bis zum nächsten Werktag überbrückende Menge abgegeben werden. Bei häuslicher Versorgung kann der Bedarf bis maximal 3 Tage abgegeben werden [§ 14 Abs. 7 ApoG].

Folgendes ist zu beachten:

- Abgabe von Tabletten oder Kapseln möglichst im Primärpackmittel

- Umverpackung (Sekundärverpackung) mit korrekter Beschriftung nach AMG (Name des Patienten oder der Patientin, Geburtsdatum, Station, Name des Arzneimittels, mitgegebene Menge und Dosierung, Verfalldatum und Chargennummer, Name des Abgebenden und Stempel der Station) [§ 10 AMG]

- Arzneimittel müssen mit einer Gebrauchsinformation abgegeben werden [§ 11 AMG]

- Bei Mitgabe aus Mehrdosenbehältnissen und Entnahme aus Primärverpackung soll ein licht- und feuchtigkeitsgeschütztes Behältnis, z. B. eine Rezepturkruke ggf. mit Feuchtigkeitsabsorber oder ein Blisterbecher verwendet werden. Im Zweifel soll eine Rücksprache mit der Krankenhausapotheke erfolgen.

- Hinweise der jeweiligen Fachinformationen müssen beachtet werden

- Für den Fall, dass im Haus Unit-Dose-Versorgung besteht, sollten die folgenden Qualitätsstandards umgesetzt werden:

- Packungsbeilage für den Patienten/die Patientin zur Anwendung der Unit-Dose-Medikation und ggf. auch zur Anwendung von Arzneimitteln, die nicht über Unit-Dose abgegeben worden sind [§ 11 AMG; § 34 Abs. 4 ApoBetrO].

- Empfehlung: Beipackzettel via QR-Code auf das Unit-Dose-Tütchen drucken.

- Kennzeichnung des Unit-Dose-Tütchens nach § 34 ApoBetrO [§ 34 Abs. 4 ApoBetrO].

- Hausintern sollte definiert werden, bis wann Änderungen der Medikation berücksichtigt werden können. Vorgehen definieren, wenn nachträglich Änderungen vorgenommen werden (letzte Kontrolle der Verordnung auf Station vor Aushändigung der Entlassmedikation durch die Pflegefachpersonen).

Anlage 2: Handout: Ausstellung von Entlassrezepten

Im Rahmen des Entlassmanagements [6] haben Fachärzt*innen im Krankenhaus die Möglichkeit, gesetzlich krankenversicherten Patient*innen ein sogenanntes Entlassrezept auszustellen. Dies dient der kurzfristigen Sicherstellung der Versorgung der Patient*innen nach einem stationären Krankenhausaufenthalt.

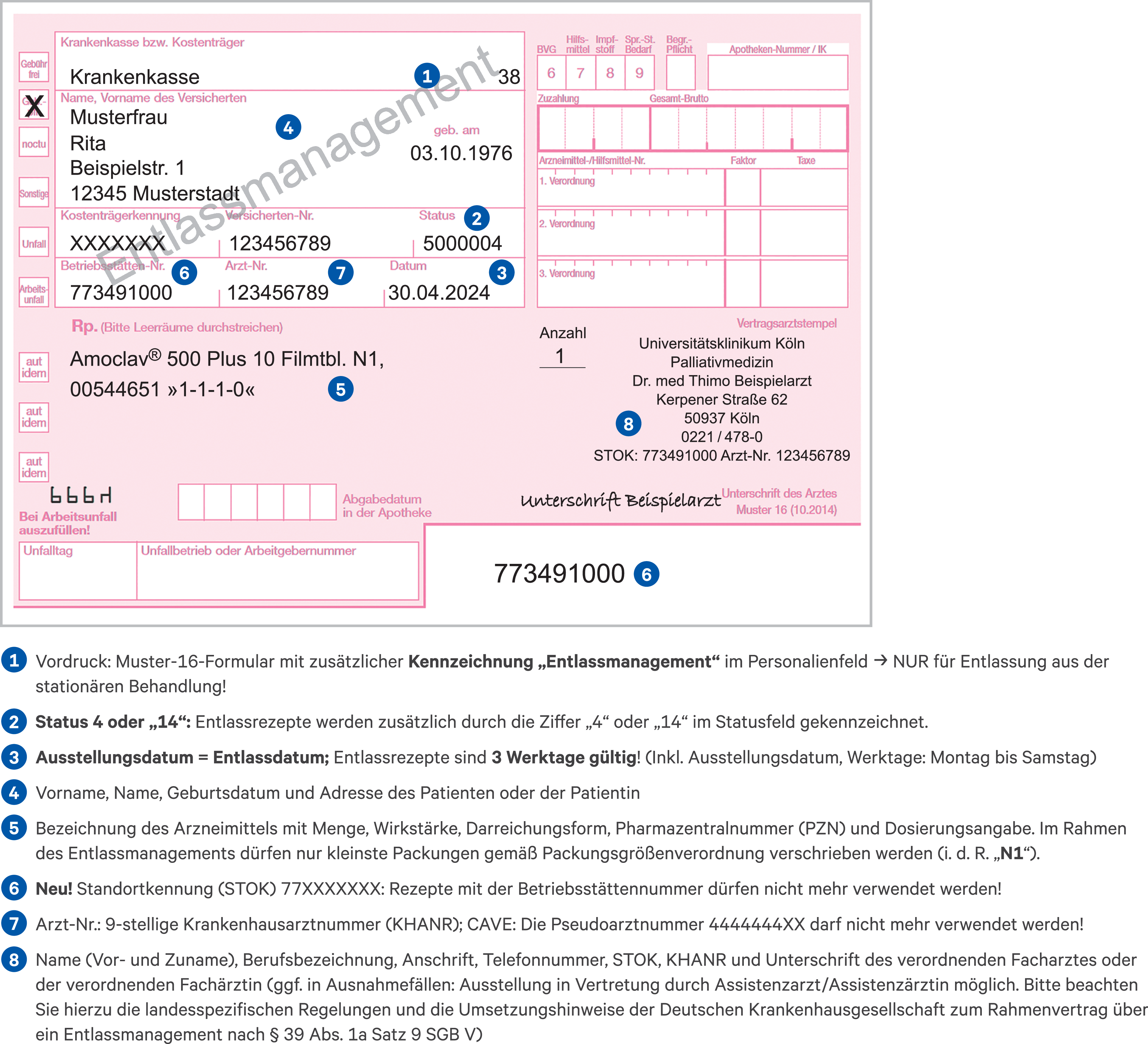

Bei der Ausstellung der Rezepte sind einige formale und inhaltliche Vorgaben zu beachten, damit das Rezept von der Patientin/dem Patienten problemlos in einer öffentlichen Apotheke eingelöst werden kann (Abb. 2). Falsch ausgestellte Rezepte können entweder nicht beliefert werden, wodurch Patient*innen unterversorgt bleiben, oder es kommt zu Regressen seitens der Krankenkassen, die die Kliniken tragen müssen. Dieses Handout soll Ihnen als Ausfüllhilfe dienen [56–58].

Abb. 2. Beispiel-Entlassrezept, erstellt über Orbis®. Übergangsweise erfolgt die Ausstellung weiterhin auf dem Muster-16-Formular. Ab Januar 2025 ist die verpflichtende Nutzung des eRezepts vorgesehen. Die formalen Anforderungen werden dabei automatisiert umgesetzt, was die Einhaltung der Qualitätskriterien deutlich erleichtert.

Anlage 3: Handout BtM-Entlassrezepte im Entlassmanagement

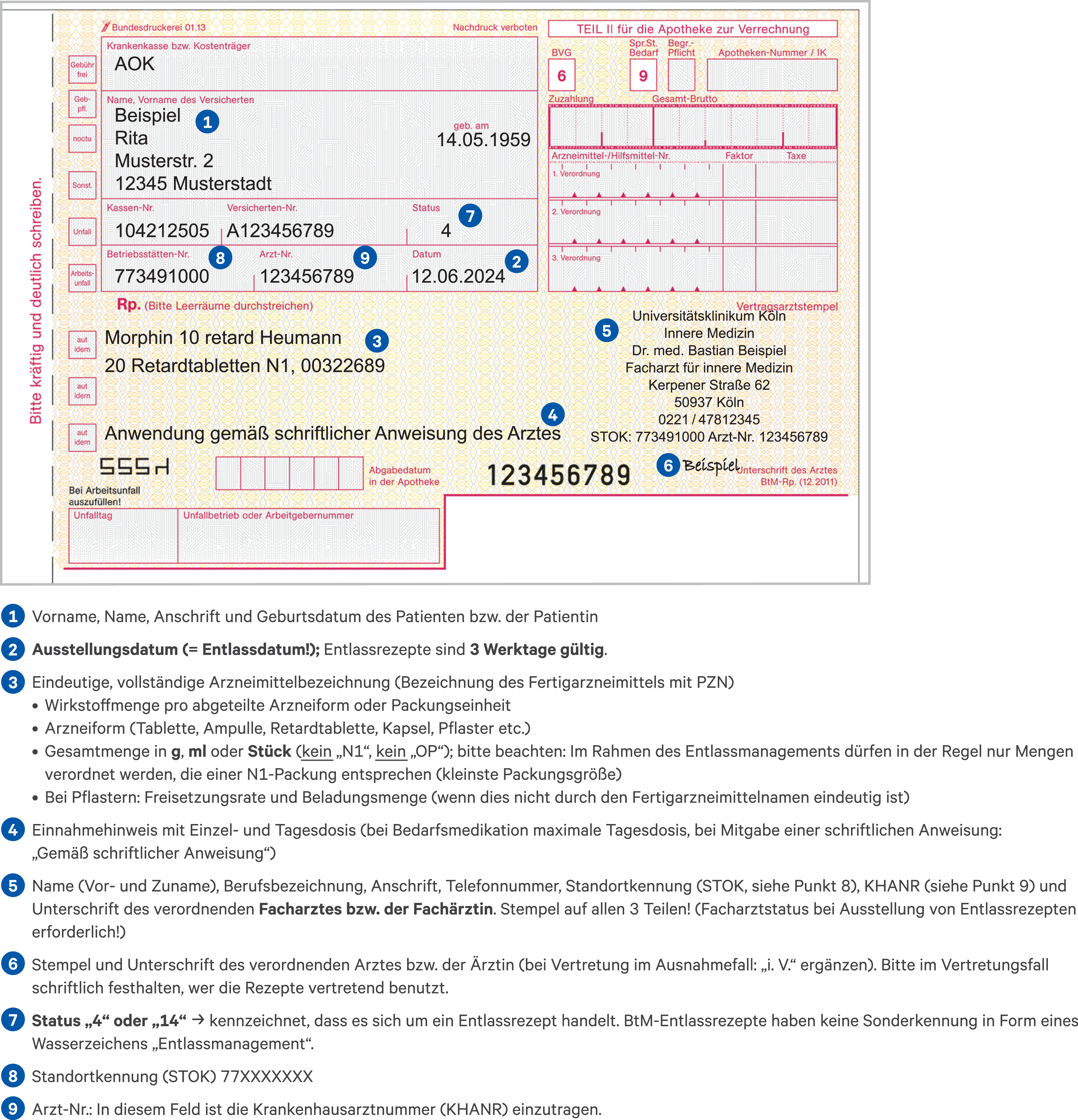

Betäubungsmittel können, ebenso wie andere Arzneimittel, gesetzlich versicherten Patient*innen bei Entlassung von Station als Entlassrezept verordnet werden. Bei der Ausstellung dieser BtM-Rezepte sind sowohl die Vorgaben des Rahmenvertrages zum Entlassmanagement [6] als auch die Betäubungsmittelverschreibungsverordnung (BtMVV, [59]) zu befolgen. Betäubungsmittelrezepte werden von jedem/jeder BtM-verordnenden Arzt/Ärztin persönlich beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) bestellt und müssen diebstahlgeschützt aufbewahrt werden.

Die Rezepte werden personenbezogen kodiert vom BfArM ausgegeben und dürfen nur von dem/der anfordernden Arzt/Ärztin benutzt werden. (Ausnahme im Vertretungsfall bei Urlaub oder Krankheit; Punkt 6 in Abb. 3).

Das BtM-Rezept besteht aus drei Teilen. Teil I und II werden dem Patienten bzw. der Patientin mitgegeben, Teil III verbleibt beim Arzt bzw. bei der Ärztin und muss 3 Jahre zur Dokumentation aufbewahrt werden. In diesem Handout werden die Bedingungen des Rahmenvertrages und der BtMVV zusammengefasst.

Achtung: Fehlerhaft ausgestellte Rezepte können nicht beliefert werden oder es kommt zu Regressen seitens der Krankenkassen. Missbrauch außerhalb der Klinik möglich! BtM-Rezepte können nur mit einem Nadeldrucker bedruckt werden. Ist keiner vorhanden, können diese auch handschriftlich ausgefüllt werden.

Abb. 3. Teil II eines BtM-Rezeptes (modifiziert nach [57])

Anlage 4: Orientierungshilfe für das pharmazeutische Entlassgespräch

Die Grundlage des pharmazeutischen Entlassgespräches bildet die Entlassmedikation, abgebildet auf einem Bundeseinheitlichen Medikationsplan. Zusätzlich sollte den Patient*innen die Relevanz ihrer Arzneimitteltherapie dargestellt werden.

Unabhängig davon, ob es Änderungen an der vorherigen Hausmedikation gab:

- Bedarfsmedikation: Bedarf erläutern, maximale Einzeldosis, Tageshöchstdosis und Dosierintervall

Wenn Änderungen an der vorherigen Hausmedikation vorliegen:

- Neues Arzneimittel:

- Indikation erklären

- Behandlungszeitrahmen erläutern

- Dosierungen und Anwendungshinweise erläutern

- Besonderheiten und evtl. Nebenwirkungen erklären (CAVE: Compliance!)

- Arzneimittel, das aus der vorherigen Hausmedikation ohne Ersatz abgesetzt wurde:

- Gründe für das Absetzen erläutern:

- Gab es Interaktionen?

- Hat die Indikation gefehlt?

- Gab es Kontraindikationen?

- Sind unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW) aufgetreten?

- Gründe für das Absetzen erläutern:

- Arzneimittel aus der vorherigen Hausmedikation durch ein neues Arzneimittel ersetzt:

- Vorteile des neuen Präparates, Nachteile des vorherigen Präparates erläutern

- Sowie alle Infos aus „Neues Arzneimittel“

- Wenn ein Arzneimittel aus der vorherigen Hausmedikation für bestimmte Zeit pausiert wird:

- Behandlungspause begründen

- Dauer der Behandlungspause

- Durchzuführende Schritte vor Therapiewiederaufnahme (Arztkontakt, Laborkontrolle, Medikationsänderung etc.)

- Bei Änderung der Dosis/Frequenz eines Arzneimittels aus der vorherigen Hausmedikation:

- Änderung erläutern und begründen

(Quelle: in Anlehnung an Pilot- und Interventionskliniken des Innovationsfondsprojekts „Transsektorale Optimierung der Patientensicherheit“ [TOP, Förderkennzeichen 01NVF19018])

Anlage 5: Risiko-Stratifizierung von Patient*innen für pharmazeutische Entlassgespräche

Ein wesentlicher Bestandteil des ärztlichen Entlassgespräches ist die umfassende Risiko- und Sicherheitsaufklärung zu den angewendeten Therapien, einschließlich der Arzneimitteltherapie. Dabei sollen potenzielle Risiken, Nebenwirkungen sowie Maßnahmen zur sicheren Anwendung der verordneten Arzneimittel erläutert werden. Ergänzend hierzu kann ein strukturiertes pharmazeutisches Entlassgespräch etabliert werden, in dem spezifische Fragen zur Arzneimitteltherapie adressiert, individuelle Medikationspläne verständlich erläutert und ggf. schriftliches Informationsmaterial mitgegeben werden können. Dies trägt zur verbesserten Arzneimitteltherapiesicherheit bei und unterstützt eine sichere Weiterbehandlung im ambulanten Bereich. Die begrenzten personellen Ressourcen in der Krankenhausapotheke erfordern allerdings häufig eine gezielte Auswahl von Patienten*innen, die besonders von pharmazeutischen Entlassgesprächen profitieren. Die folgenden Kriterien sind in der Literatur untersucht worden, sicherlich ist die Liste nicht abschließend. Die genaue Umsetzung kann je nach Klinik und fachlicher Ausrichtung variieren und muss klinikintern festgelegt werden.

Die Selektion der Patient*innen für pharmazeutische Entlassgespräche sollte anhand definierter Kriterien erfolgen, die in einer hausinternen Standardarbeitsanweisung (SOP) festgelegt werden. Die automatisierte Identifikation mittels Krankenhausinformationssystem (KIS) wird empfohlen.

Kriterien für die Auswahl von Risikopatienten können sein:

- Polypharmazie: Patient*innen mit mindestens 5 dauerhaft verordneten Arzneimitteln [4, 60–67]

- Geriatrische Patient*innen: Alter ≥ 65 Jahre [62, 64, 65, 68, 69]

- Patient*innen mit eingeschränkter Organfunktion: Insbesondere Nieren- oder Leberinsuffizienz [69]

- Patient*innen mit neu angesetzten Arzneimitteln oder besonderen Arzneiformen wie z. B.: [4, 60–63, 65–67, 69, 70]

- Inhalativa, Fertigpens, Injektionspräparate

- Orale Antikoagulanzien, Antiinfektiva, Opioide, Insulin

- Kardiovaskuläre Arzneimittel (ASS, Digitalis, Amiodaron, Diuretika, Betablocker)

- Benzodiazepine, Antipsychotika, Antiepileptika (z. B. Valproat), Lithium

- Methotrexat, NSAR, Kalium-Präparate, Theophyllin

Je nach Klinik und deren Fachspezialisierung kann die Stratifizierung nach individuellen Kriterien erfolgen. Eine Anpassung an spezifische patientenbezogene Bedarfe ist notwendig.

Zur standardisierten Identifikation von Risikopatient*innen kann ein validierter Score wie der Medication-Related Risk-Identification Score (MERIS) verwendet werden. Dieser bewertet verschiedene Faktoren wie Arzneimittelanzahl, Alter und Nierenfunktion [63, 71].

Ina Richling, SJG St. Paulus GmbH, Zentral-Apotheke St. Johannes Hospital Dortmund, Johannesstr. 9–17, 44137 Dortmund

Dr. Saskia Berger, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, Fetscherstr. 74, 01307 Dresden

Dr. Hanna Britz, Klinikum Saarbrücken gGmbH, Winterberg 1, 66119 Saarbrücken

Dr. Robin Brünn, Universitätsklinikum Frankfurt, Theodor-Stern-Kai 7, 60590 Frankfurt am Main

Dr. Nina Griese-Mammen, ABDA, Jägerstraße 49/50, 10117 Berlin

Dr. Stephanie Kirschke, LMU Klinikum, Marchioninistr. 15, 81377 München

Andrea Kriegisch-Stumpf, Klinikum Ingolstadt GmbH, Krumenauerstr. 25, 85049 Ingolstadt

Sofie May, Universitätsklinikum Münster, Albert-Schweitzer-Campus 1/Geb. A3, 48149 Münster

Dr. Benedict Morath, Universitätsklinikum Heidelberg, Im Neuenheimer Feld 670, 69120 Heidelberg

Nicole Nemmert, Sana Klinikum Hof GmbH, Eppenreuther Str. 9, 95032 Hof

Julia Reiher, Universitätsklinikum Erlangen, Palmsanlage 3, 91054 Erlangen

Dr. André Schäftlein, Havelland Kliniken GmbH, Ketziner Straße 21, 14641 Nauen

Carolin Schwind, Universitätsklinikum Köln AöR, Kerpener Str. 62, 50937 Köln

Alexander Schüling, Mühlenkreisklinken Johannes-Wesling-Klinikum Minden, Hans-Nolte-Str. 1, 32429 Minden

Tim Schumacher, Sana Klinikum Lichtenberg, Fanningerstr. 32, 10365 Berlin

Prof. Dr. Hanna Seidling, Universitätsklinikum Heidelberg Klinische Pharmazie, Im Neuenheimer Feld 410, 69120 Heidelberg

Krankenhauspharmazie 2025; 46(08):376-387